李松松:单纯绘画

- 作者: 翔子

- 编辑:

- 来源: 未知

- 点击: 152

时间: 2012-12-22 11:10:28

冬天里的北京798艺术区,仍然热闹不减。穿过游人熙攘的长廊,艺术家工作室的大门紧闭着。敲开门,李松松穿着满身油彩的工作服,放着轻音乐,正在平静地画着画。已经年近不惑的李松松,帅气、平和。

成长的分裂

采访中,他更喜欢把绘画称作一件单纯的工作,那段美院的青春岁月给他留下的不仅是绘画,还有一种探索未知的状态。

“学画不一定是要学到什么,它最大的好处是,让你在很小的时候就有机会很长时间地进入一种对未知的探索里。你会迷茫很久,长时间地、安静地进入一个状态。”显然,时至今日,李松松仍然十分享受这种状态。

当一个“艺术家”,曾是他年少懵懂的理想。这个身份标签,在一个未经世事的少年的脑海里,意味着可以不遵照社会规范行事,意味着可以任由自己奇思妙想、特立独行。“那时候以为,这样就可以做一些所谓的‘艺术家’的事情,并且想用这样的人生经历来塑造自我。”李松松评价当时的心态时说道。然而,选择就意味着放弃,拥有也意味着失去,人生大抵如此,无一例外。李松松选择了自由地生活在自我的世界里,然而一个时代的开始与终结,往往让这种放逐理想的状态在与现实发生激烈碰撞之后,落得一地鸡毛,无疾而终。

在李松松成长的20世纪80年代,中国经历了巨大的变革,对于70后的一代来说,这种变革也意味着经历了成长过程的分裂。艺术或许只是这个变革中一个很小的窗口,但是,却让他改变了对世界的看法。现实与理想相去渐远,思想与行动互相矛盾,不同立场之间的相互妥协……这些都让他不断调整着自己的认知。

培植假象

当代生活中过度泛滥的信息,并没有让艺术家无所适从。李松松告诉记者,在选择图像题材的时候,他并没有从构图、色彩等角度筛选,那些绘画的要素对于他来说,并不能成为图像入画的原因。这个过程与所谓的“绘画题材”、审美甚至是绘画本身都无关系。

“决定一个图像是否成为你工作的来源,不是绘画使然,而是跟艺术家自身的全部有关,包括感觉、经历、好恶等等。艺术不能按照其他做事方法来做,不能给艺术的思维方式做出一个界定。”在创作中,李松松更愿意将自己置身于一个未知、开放的状态之中。在这样的状态下,选择他与图像之间的“缘分”。

李松松的画,总是让人不由得试图解读其中的故事。他的绘画图像来源于新闻图片、生活照片,但他用浓重的笔触将绘画与现实景象分割开来,像是在阻止绘画媒介的信息传播,从而使人更加关注画面本身。

画家制造的绘画效果——厚重的、具有浮雕感的油彩、抽象化的形象,让观

者很难直接进入画面的故事内容。由于艺术创作所带来的效果,李松松拒绝了观众对其绘画的故事性解读。图像所带来的信息经过艺术家的改造变得失效,绘画不是事件的图解。

其实,对于李松松来说,利用现成的图片,只是“要给所谓的绘画工作找一个开始的理由”。至于这些图像最后发展成什么,艺术家并没有预设。也许它的最终结果,距离艺术家最初选择这个来源的理由已经很远了。“我不是还原一个故事。也不是更加个人情绪化的或者个人视角的新解读。”李松松说。

对于李松松来说,图像不完全是一个参照物,也不是需要尊重、描摹、还原的对象。图像仅仅是艺术家选定的一个对象而已,之后的工作则是将图像原本完整的意义拆散、重组。“我并没有故意要把什么消解掉,或者把什么呈现出来,它就是如其所是地这么发生了。这个对我来说更有意思。”李松松说道。对于他来说,每一张画似乎都是发生在特定的环境下的一次巧遇。

李松松把这个绘画的过程称为“培植假象”,艺术家沉溺于自己制造的假象中,让自己信以为真。“这是一个和自己分享或者是跟自己做的一个游戏,说到底,就是怎么和自己打交道的事。艺术到最后面对的不是外在世界,而是我们以为外在世界的自我。”

自我训练

近些年,李松松开始创作装置作品。尽管他的创作离不开绘画的元素,但李松松并不愿意把自己的装置作品视为他架上绘画的一种形式上的拓展。“这样的作品,只是我以往工作的某一点、某一方面的触发,在特定情况下的展开和发展,一种想法的扩张和变形。这是一个面对自我塑造和自我训练的过程。”他更愿意把这种艺术形式上的尝试看做艺术家“自我训练”的一部分,这其中,便是不断地挑战和修正自我的过程。

近日,他在“佩斯北京”举办的个展上,展出了一件新近创作的装置作品。整个作品是一个可供观众通过的巨大圆筒,筒的内壁由91块颜色、形状各异的单色油画拼合而成。

“我希望它无以名状,避免像任何我们可知的东西。”李松松说。作品的题目叫《一个人》,观众置身其中的时候,仿佛被厚重油彩包围。这些看似毫无关联、没有任何规则可言的色块所构成的整体,怎么看、怎么想都由观众来决定。只有当一个人走进去、穿过去的时候才能参与到这个作品的全部。个人的体验和感觉,以及有关他/她的一切,都将让这个作品变得有意义。而这个意义,只属于每一个个体。

“这不像看一幅画一样,我想要的效果是,让画把人包裹起来,或者走进画的里面。”李松松解释道。

艺术家总要面对如何解释自己作品的问题,而将自己的想法告

诉观众的最好方式就是通过视觉。至于观众如何理解艺术作品,则取决于观众自身。作品《一个人》,或许只是这样一个单纯的出发点,是画家邀请观众进入绘画的最简单的方式。

“也许我们对意义解释得太多,而对艺术创作的构想和工作过程关注得太少。有时候我宁可谈艺术家是怎么工作的,这个过程决定着一切。”

文化属性

2000年以来,李松松逐渐在艺术界崭露头角,如今他的画作已经进入很多国际藏家的视野。在与国际藏家接触的时候,他并没有像其他一些艺术家一样,用西方视角谈论中国当代艺术。“艺术没有东方和西方的区别,艺术不是一个可以单独拿出来说的事。”

但另一方面,他认为我们似乎并不能离开现在的西方文化,它改变了我们自己的思维方式和对问题的看法。

尽管如此,事实上如今的中国当代艺术在中国当代文化中所受到的关注,远远超过中国当代文学、电影、戏剧等其他艺术门类。然而,与人们的关注度相反的是,中国当代艺术给予其他文化的影响实在太少。“这与我们引以为豪的历史传统是十分不相配的。”他说,“那些脱离文化母体的所谓‘中国元素’的艺术,乏善可陈、可有可无。中国当代艺术所要做的是要影响当代文化。”

就这一点来说,李松松和他同代的艺术家们还有很长的路要走。

李松松简介

李松松,1973年生于北京,1992年毕业于中央美术学院附中,1996年毕业于中央美术学院油画专业。他曾在国内外多次举办个展,并受邀参加世界范围内的多项大型展事。与他合作过的国际知名艺术机构包括旧金山现代美术馆、纽约MoMA PS1、加州大学伯克利分校美术馆、伯尔尼美术馆、汉堡市立美术馆、伦敦萨奇画廊、北京尤伦斯当代艺术中心等。他曾受邀参加2007年莫斯科双年展的特别项目“透过玻璃”。李松松于2011年获得马爹利非凡艺术人物大奖。艺术家现工作和生活于中国北京。

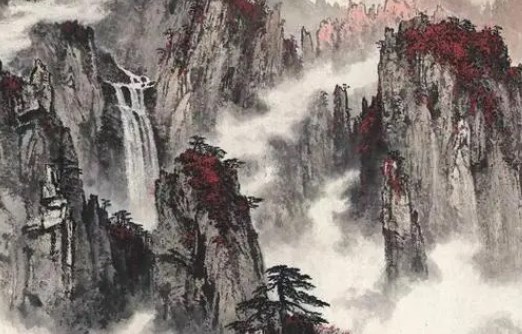

作为中国当代绘画的中坚力量,李松松一直以来都是国内外展览及艺术评论的焦点。他的作品笔触强烈、鲜明,具有浮雕感。画面以政治、历史事件的照片或新闻图片为题材,用抽象的表现手法将故事性弱化。

近些年来,李松松作为当代中青年画家一直受到市场关注,画作在拍场上也有不俗成绩。其中,去年香港苏富比[微博]春拍的《旧中国》(双联作)422万元成交,为个人拍场最好成绩。

上一篇:朱春林:绘画中的灵性