一画论之清代画家石涛

- 作者: 佚名

- 编辑:

- 来源: 全息网

- 点击: 189

时间: 2015-05-07 08:36:51

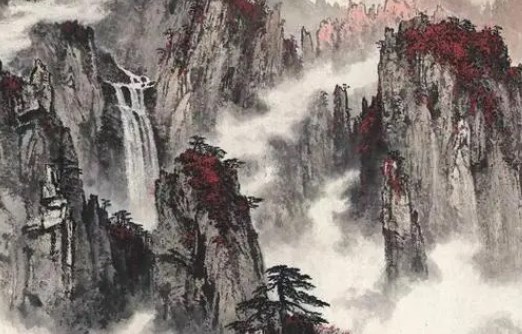

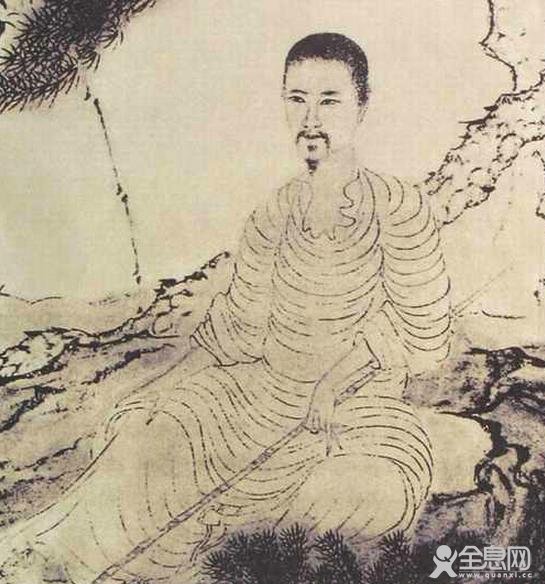

石涛(1642一约1707),清代画家,中国画一代宗师。明靖江王后裔,南明元宗朱亨嘉之子。靖江王朱守谦十世孙,法名原济,一作元济。本姓朱,名若极。字石涛,又号苦瓜和尚、大涤子、清湘陈人等。广西全州人,晚年定居扬州。幼年遭变后出家为僧,半世云游,以卖画为业。早年山水师法宋元诸家,画风疏秀明洁,晚年用笔纵肆,墨法淋漓,格法多变,尤精册页小品;花卉潇洒隽朗,天真烂漫,清气袭人;人物生拙古朴,别具一格。工书法,能诗文。存世作品有《搜尽奇峰打草稿图》《山水清音图》《竹石图》等。著有《苦瓜和尚画语录》。名言有“一画论”、“搜尽奇峰打草稿”等。

石涛是中国书画史上具有划时代意义的艺术大师。他的艺术造诣博大精深,充满创造活力。石涛传世的书画作品,一半以上都是在扬州创作的,很多人都认为,他是扬州画派的开山鼻祖。石涛还有一本重要的绘画理论专著《苦瓜和尚画语录》,人们简称《画语录》。这一著作,石涛生前在扬州大涤堂就曾亲书精刻成书,名曰《画谱》,流传甚广。现在流传的《画语录》,则是雍正年间汪绎辰的传抄本,和石涛自己的刻本有不少差异。

石涛《画语录》立志既幽深窈渺,造语又玄奥晦涩,传画家不传之秘。《画语录》开篇即云:“太古无法,太朴不散;太朴一散,而法立矣。法于何立?立于一画。一画者,众有之本,万象之根;见用于神,藏用于人,而世人不知。所以一画之法,乃自我立。”这就是中国传统绘画理论中著名的“一画论”。

现在,凡研究石涛和他绘画的人,都会试图对“一画论”做出自己的解释。有的说得很浅显,认为“一画”就是用来造型的一根线条。这无疑没有深刻领略石涛艺术思想的丰富内涵。有的说得很深奥,运用儒、释、道的经典旁征博引,一般读者又很难弄得很清楚。在各家对“一画论”林林总总的解释中,我认为红学家周汝昌先生的解释最为确当,也最为透彻。他引用《老子》说的“一生二,二生三,三生万物”认为“一画”不止是“一条横线”的意思,也是“最原始最完整的线”的意思,是“最上大法也”。他认为,和世界文化相比,西方喜散,分析事物、定立法则愈来愈细,见散而不知归,发展下去,足以毁灭艺术。石涛“立法”,有“念朴”之心,不忘“太古无法”之时“太朴不散”的本真浑朴之气。他说:“以一法贯众法者,慎法立而朴远,愈散愈纷,愈形而下而忘乎源本,则俗法魔道盛而夺大朴真法矣。”我以为,他的这段话说得很精彩。我们试看石涛本人的书画作品,无不淋漓生动,笔情纵恣,磊磊落落,直写胸臆,这应当是对他的“一画论”最好的诠释。有人说石涛的画法是“以法法无法,以无法法法”,这也就是石涛所说的“吾道一以贯之”。

“一画论”是石涛绘画理论的出发点,也是其艺术哲学的核心。石涛认为,“夫画者,从于心者也。”“此一画收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此。”我的理解:石涛所说的“一画”,如同是画家的心电图,它从心生出,是画家心性的流露。而且,画家的学识修养、技艺训练,以及他对山川草木、鸟兽虫鱼的感悟,甚至他所处的社会环境、时代风气、人生际遇等等, 各种显露的、 隐含的、自觉的、不自觉的, 一切尽在一画之中, 一画便是一切。一画未出之时, 所有这些都是存在于画家心中的浑沌的“太朴”,一画既出,则“太朴散矣”,静止的、原始的状态被打破,而将画家心中浑沌的“太朴”运行为具体而微的纸上的形象,主宰其运动过程和结果的,便是这“无法之法”的“一画之法”。西方学者弗洛伊德认为,艺术创作中,人的潜意识或潜能会发挥很大的作用,而且不为人的主观意志所左右,也不受种种法的约束。他所指的这种潜意识或潜能,和石涛“一画之法”的内涵,都能给人相同的启示。

听说过这样一则故事:艺术大师吴昌硕学画时,欲拜当时名气已经很大的画家任伯年为师。任伯年说,你画几笔我看看。吴说,我不会画。任说,你随便画。于是吴昌硕信手画了几笔。任伯年看了大为兴奋,说:你将来的成就一定在我之上。后来吴昌硕果然成了一个伟大的画家。听了这个故事,我相信很多人就会觉得,石涛的“一画论”虽然玄奥, 但并不是不可理解的了。

上一篇:黄宾虹先生之藏画趣闻

下一篇:张大千与敦煌壁画