东方文化传统的“逆子”

- 作者: 网络

- 编辑:

- 来源: 全息网

- 点击: 199

时间: 2015-12-12 08:35:43

著名大提琴家马友友的父亲马孝陵,曾有一个“理论”说,要出一个艺术家,必须是几代人的结晶:爷爷辈有钱,父亲辈有文化,儿子才能有条件成为艺术家。马友友就是这样的“钱”和“文化”的结晶。无独有偶的是,赵无极的出身背景也有些类似,甚至还要更显赫一些:他出生于北京一个古老的世家,族谱可上溯至宋朝皇族,祖父是名士秀才,父亲是银行家、收藏家。

赵无极6岁开始学习书法,14岁就决定选择绘画作为自己的职业。他的母亲一度希望他到父亲的银行工作,从而有一个安定的未来,但父亲却支持他当画家的愿望,认为他若去管理银行,银行必定倒闭。父亲还亲自陪同赵无极到杭州考学,使他顺利地考入杭州艺术专科学校学习绘画。当时的杭州艺专人才济济,赵无极的老师是吴大羽和潘天寿。朱德群比他低一班,吴冠中比他低两班。

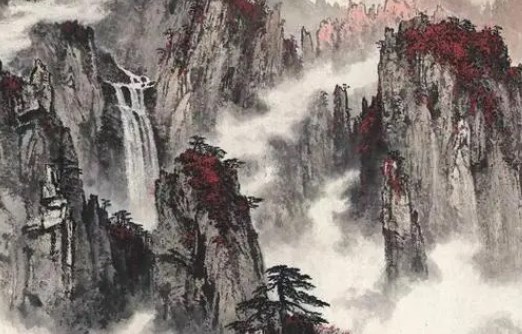

但是,在深厚的东方文化背景滋养下长大的赵无极,却似乎生来就是一个“逆子”。在杭州艺专时,潘天寿要他临摹古画,他不喜欢,就想方设法逃课,甚至有时从教室的窗子跳出去,他不喜欢黄宾虹大师的画,还公开放话说“我就看不上他那一口”,气得老师要开除他,是校长林风眠把他“保”了下来。

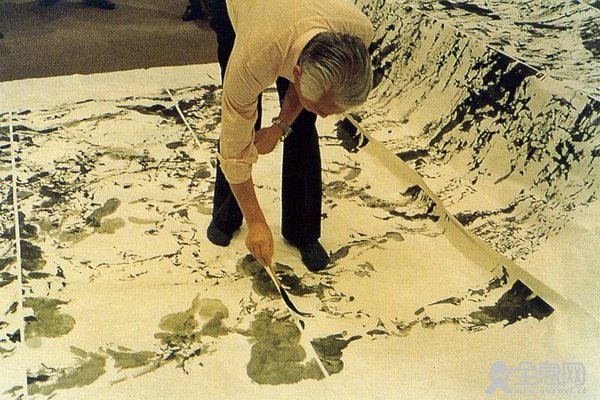

毕业之后,赵无极在杭州艺专任教,他是学校里最年轻的教师,但却一直不愿意接受传统中国画的观念,认为中国绘画从16世纪起就已经失去了创造力,只会抄袭汉朝和宋朝创立的伟大传统,在重复和临摹间停滞不前,他向往的是西方的绘画艺术。林风眠因此劝他到国外留学,他选择了法国,并告诉林风眠说,如果自己能够靠创作生存,就留在那里。而在他之前,还没有一个中国人能做到这一点。

上一篇:赵无极浅谈传统文化

下一篇:赵无极与母校中国美院