中国画是静、慢、淡的艺术

- 作者: 本站编辑

- 编辑:

- 来源: 全息网

- 点击: 1178

时间: 2015-01-19 11:09:58

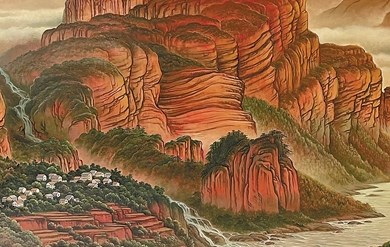

中国画之所以能为大众接受,是因为它的人性指归的“至善”。既然是养心修身之术,谁都不会排斥,是人性的需要。面对宋人山水,可游可居、可静心畅神,坐游万里、精骛八极,进而进入一种恬淡虚无,精神内守的状态,也即“入静”的状态。老子说:“静胜躁,寒胜热,清净以为天下正。致虚极,守静笃。万物并作,吾以观复。”中国画就是让人静下来的艺术,它不表现战争,不表现血腥,不表现暴躁,也极少表现焦虑。它追求至静至远,调和天人。这种艺术观念源自老子思想,无所谓消极积极。今天人类的生存环境中,生态恶化,空气污染严重、社会压力那么大乃至有人会跳楼,中国画不啻是一剂镇静剂,是慰贴人心的良药。

“逸、神、妙、能”四格,逸之外其余三格没有原则的界限。如果要分的话,每个品种还分上中下呢,这需要是同时代的人才好比较。画论品评中多有点评,我不研究画史,故对“典型的代表人物”无大兴趣。孔子说“君子不器”,大约是指对“术”和“技法”不是看得太重。

学生请教种地,孔子说“吾不如老农”。中国画中“道”的部分千载不移,而“术”的部分代代有变,这应验了石涛那句“笔墨当随时代”。变是自然的变,而不是刻意的变。形而上的认知,是历代中国画论提炼出来的共同部分。其中我们所谓的“逸”是宋之后,贯穿中国画精神的一个核心命题。如果仅仅把“逸”看作是“文人画”的产物,这认识是狭隘的。“逸”是笔墨文化成熟的标志。“逸”关乎才情,更关乎修为和境界。关于“逸”的历代论述很多,我把它概括为六个字:

不象——不愿拘泥于物象,“非不能也,实不为也”。实在是不屑于那个“象”。

自由——忠实于个人情感。不做,不刻,不雕,不期然而然地流露出来。如是做出来、刻出来的可能就是“妙”和“能”,在流和做之间的是“神”。

出尘——与“意识形态”无关,不为谁服务;不为时风左右、不顾大众需求。当然它又绝然不是仇视社会,它是通过内省而达至善;人们欣赏它得需要提升自己,修养到一定的功夫才能有所解悟。

“逸、神、妙、能”这四格往往不是截然分开的,“神”“妙”“能”里面也往往有部分“逸”的因素,但到“逸”格则是更突出了。历代画论称之为“标格特出”或“标致特出”,人们一看,会感觉它完全跳出来了,超尘绝俗。这与是否工笔或写意无关,与题材、体裁、形制、手法也无关,是效果,浸透着精神内涵的一种效果。仇英画得虽好,但不能称作“逸”,是妙品,有的可称神品。陈老莲是“逸”,八大是“逸”,石涛略显粗糙,也是“逸”。他的画作在“笔精墨妙”上要打点折扣。我也研究了原因,他在“出尘”上有点欠缺,还不是真的自由,放不下。真的逸格多为野逸之人、出世之人。没有出世的人有一颗求逸的心他也能做到,如董其昌、沈石田。而石涛呢,他心里头还是向往着入世,放不下,身在尘外,心在尘中,如此状态,在画上能看出来。观石涛的画,时见才华过人,时见浮烟涨墨;时见清奇脱俗,时见随世俯仰。这是一个矛盾着的石涛。他的画论却有极强的思辨能力,对中国画的本质把握入骨,认识可谓深刻,但“笔墨当随时代”被20世纪过度解读,成为标签,甚至成为肤浅作品找来的依据。

中国画的笔墨语言是随着观念来的。这个观念源自古典哲学,宋以后益发确定,成为笔墨内蕴。欧阳修《盘车图》曰:“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。”能够“忘形得意”是很少的,意是大概,但又是精神实质。沈括在《梦溪笔谈》中谈到:“书画之妙,当以神会,难可以形器求也。世之观画者,多能指摘其间形象、位置、彩色瑕疵而已,至于奥理冥造者,罕见其人。然后他接着说,予家所藏摩诘画《袁安卧雪图》,有雪中芭蕉。此乃得心应手,意到便成,此难可与俗人论也。”“难可与俗人论”便是问题的实质。

中国画的笔墨观念一俟形成,就把自己跟世俗的审美观隔开了,这与文人士大夫的介入有关。在民间画中不这样,从彩罐到青铜器等一些实用美术中也不这样,民间艺术、原始阶段的美术更不这样,虽然它们的艺术成就也极高。而为什么到文人画的时候却强调“不与俗人论”呢?这到底是退步还是进步?我的结论是进步,进入了中国笔墨艺术更本质的状态。已脱离一般造型规律,有些疏离视觉艺术的常态。“得心应手”不只是熟练的意思,是独有心得,再造自然。“神会”是中国画的最高境界,这便注定心理修养和悟性的至关重要。恽南田《题石谷临九龙山人》云:“心忘方入妙,意到不求工。点拂横斜处,天机在其中。”按照庄子的思想,天机是“绝圣弃智”后的发现。清王昱说“坐破蒲团,静参默悟”方能“天机活泼,迥出尘表”。黄休复云“夫观画而神会者鲜也,不过视其形似而已”明代项穆云“苟非达人上智,孰能玄鉴入神”。这样一来,许多人一辈子也进入不了笔墨状态了。

中国历代画论说脱出尘表,就是不为大众服务,跟社会品味拉开了距离。然而中国画又是最人性化的,因为它有两大功能:养心修身之术和知世悟道之功。只不过他对大众提出了一个门槛的要求——大众必须要先改造自己,而不是去改造中国画,要把自己提升成有文化的、有有境界感的,有操守的人,才能进入中国画。中国画对画家有人文要求,要“人”、“文”双修。对欣赏者的要求同样也要有“文”,“文”是进入中国画创作和欣赏的门槛,也是沟通画家和社会的 桥梁。

徐复观《中国艺术精神》有段话说得好:顺着现实跑,与现实争长短的艺术,对人生、社会的作用而言,正是“以水济水”“以火济火”,使紧张的生活更加紧张,使混乱的社会更加混乱,简直完全失掉了艺术所以成立的意义。

中国画启示人养心修身,知世悟道。孔子说“见山思仁,见水思智”,醉心于看画人远离势利,离善境更近。一时达不到,但能使人向而往之。“成教化、助人伦”,是艺术的社会功用。而最大的“教化”与“人伦”便是向善。

回到“逸”的悖论问题。有个叫赵汝珍的人写了篇古玩方面的文章《品玩》,其中说:“中国人对书画、文物的喜欢实系专制政体逼出的康庄大道”。在中国古代,文人“达则兼济天下,穷则独善其身”,独善其身无所谓积极或消极,即便是董其昌官居高位,他也雅好书画,闭门沉溺笔墨以调剂他入世的烦恼。这便是“逸”之所以为“逸”,同时还有一种平衡的作用。

我认为艺术没有革新问题,也没有复古问题,“艺无古今”不是我说的,是谢赫说的。艺术无古今新旧,只有巧拙。《古画品录》云“迹有巧拙,艺无古今”。东西不必二元对立,古今也不必二元对立,非此即彼的判断,使我们困惑了将近一个世纪,做了很多傻事。黄宾虹,沟通了东西,也沟通了古今,这就是艺术的本质。中国画之所以19世纪末以来出现了“衰退”,是因为1840年鸦片战争后西方文化的始料未及的涌入。西方强势文化涌入中国以后,使国人动摇了对本民族文化的自信,有人甚至连汉字也怀疑。至于元以后中国画走向衰落的理论我认为是错误的,元明清是中国画继续的发展与成熟。“衰落”说是20世纪庸俗社会学的污染,二元论和阶级对立学说害了中国画。直到今天我们还在关心中国画是一级学科、二级学科。这种学科的划分就是西方思维。在柏拉图时代,学问是通的,孔子时代学问也是通的。没有什么一级学科和二级学科这种分类。我尊重人类所有的智慧。我尊重并欣赏西方艺术,但我更爱本质上的中国画,因为这个本质上的中国画与我的基因更贴紧。

时代精神无是非高下,艺术自有艺术的自身规律。科学带来发展也带来了诸多的烦恼,生态环境越来越差,资源越来越少,对自然山川的向往必然成为人类的共识。

“刻意求新”在我的文章里是个贬义词,尤其在中国笔墨文化里。一刻便有做痕,一做便落下乘,刻意打造往往走向问题反面,违背艺术规律。中国画最高境界就是“自然”二字,是因为“天人合一”的终极理想形成了自身的规律。中国画论没有“创新”这两字,有传承、继承、独到。人的基因有差异,准确地表达自己,个个都“独到”。正确地领悟前人的智慧,又能够在山川自然中有自己的感悟,便会“独到”,真实地表达了自己,肯定是新的,不是“创”的,也不是“求”的,是流出来的,下意识的,是“水到渠成”,“刻意”、“苛求”,终不是高境。

石涛在他的《苦瓜和尚话语录》特别标明:笔墨当随时代。在我看来,笔墨可以随时代,也可以不随时代。笔墨即是一种永恒的精神,表达自己就行了。山川永恒,在表达这个“永恒”的时候,因人而异,便有了所谓“个性”。但这个“个性”不是“贪奇”。昔人谓&l

上一篇:一花一世界,一羽一意境

下一篇:为什么一张画能卖十个亿?