文学如何教育?

- 作者: 李浴洋

- 编辑: 程艳红

- 来源: 中国作家网

- 点击: 1182

时间: 2021-05-22 09:21:54

▲陈平原教授在演讲中

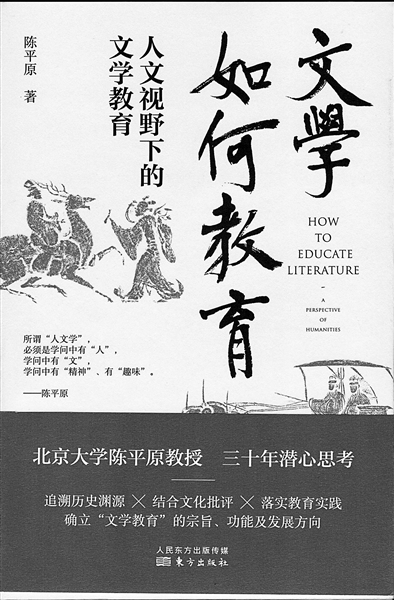

北京大学陈平原教授新近出版文集《文学如何教育——人文视野下的文学教育》(东方出版社,2021年版)。该书收录了陈教授所撰有关“人文视野”、“诗意校园”、“中文传统”、“文学课程”、“现代文学”、“通俗文学”、“乡土教材”、“民族文学”、“语文教学”与“读书方法”等十个方向上的近五十篇文章,可谓其文学教育研究、思考与实践的集大成之作。

陈教授是中国现代文学学科名家,又以治教育史名世。更为可贵的是,他还积极以其专业研究介入当下的教育改革。《文学如何教育》一书中既有历史考辨、理论总结之作,亦富陈教授以其教育实践的现实经验为基础,发出的匡时救弊之言。

在弟子们眼中,陈平原教授不仅是一位好学者,更是一位好老师。陈教授的诸多学生在毕业之后,都到各大院校与中学担任了教师工作。本报特约陈教授不同时期的四位弟子——颜浩、张治、汤莉、林峥——撰文,写下他们对于《文学如何教育》的理解,更写出他们对于“文学如何教育”的回答。

文学教育的“无用”与“有用”

颜浩(中国传媒大学文学院教授)

2005年的春天,凤凰卫视在中国传媒大学报告厅录制“世纪大讲堂”,邀请陈平原老师讲“中国大学百年”。我有幸作为弟子陪侍在侧,现场聆听了老师精彩的演讲。在录制的最后环节,主持人请陈老师用一句话做出总结。陈老师沉思了片刻,然后抬头看向讲台下数百张年轻的面孔,微笑着说:“大学是个写诗、做梦的好地方。”

现在我还清晰地记得,那一瞬间被老师的这句话深深触动的感觉。当时我刚毕业参加工作不久,还是个生涩的“青椒”。对于如何教书育人、尤其是如何向成长于网络时代的年轻人讲授文学经典,内心正有不少困惑和疑虑。陈老师的话不仅给了我极大的鼓励,让我对自己工作的价值重新有了信心,也促使我对文学教育的目的和方法进行反思。

在我的理解中,陈老师所说的“写诗做梦”,指向的正是大学的文学教育,或者更宽泛地说是人文教育的核心要义。不同于中学教育以知识普及为主要目的,大学教育更注重专业训练和职业技能,分科愈加细致,也更强调“有用”的学习。因此除了中文系的必修课之外,面向非中文专业学生的文学教育难免被认为“与本行无关”而受到质疑。在我自己的课堂上,就曾多次被不同科系和年龄的学生提问同一个问题:“老师,我们很喜欢你的课,但我们学这些文学作品有什么用呢?”

最初面对这个问题时,我感到的是惊诧和茫然,不知该如何向学生转述文学曾给予我的震撼和力量,毕竟这些个人化的体验与社会层面的“有用”相比,似乎不值一提,更担心因此“误导”了学生。但在聆听了陈老师的演讲之后,我逐渐意识到,不该如此瞻前顾后。大学生本就应当在专业学习之外,充分享受“写诗做梦”的自由和快乐,通过广泛的阅读与先贤对话,通过深入的思考构筑丰富的精神世界,通过诗意的追求滋养自己的趣味和品格。这些由文学教育所提供的营养对于培植健全人格、形成独立认知、建构高远志向至关重要,绝不是“无用”的小摆设,而是“无用之用,方为大用”的秘密武器。

因为这些体会,再次面对学生们关于“是否有用”的提问时,我都会毫不犹豫地阐明我的观点。在时长有限的课堂上,我则尽力通过真实生动的事例和对文学经典的深入解读,同时结合小组演示、集体讨论和实地探访等多种形式,引领学生进入名家大师的精神家园,理解文学的美好和深刻,感受人文修养在漫漫人生长途中的意义。我觉得这既是我为人师表的责任,也是我作为中文研究者的学科自觉。

应当说这些尝试还是颇有效果的。学生们不仅对课堂上讲授的内容表现出浓厚的兴趣,在课后还主动寻找经典文本来阅读,并经常和我通过微信交流心得体会。很多上过我的课的播音和表演专业的学生会选择现当代文学作品参加比赛和演出,理工科的同学写出了极为精彩的小说和诗歌。有毕业多年的新闻系学生告知我,在文学课上养成的阅读习惯令其受益匪浅。还有好几位我教过的学生跨专业考上了中文系的研究生。从世俗认知的热门专业中成功“诱拐”学生转向文学研究领域,我还是有几分小小的得意与兴奋的。

陈老师在新著《文学如何教育》的首篇便呼吁,要“理直气壮且恰如其分地说出人文学的好处”。尽管如今我已是有经验的“老教师”了,但自我感觉“理直气壮且恰如其分”仍然做得不够。陈老师指出文学教育要“呼唤那些压在学问底下的温情、诗意和想象力”,则始终是我心向往之的境界和继续努力的方向。

文学课堂的趣味

张治(中国海洋大学文学与新闻传播学院副教授)

作为一名大学中文系教师,我在课堂上也讲了十多年课。不管事先准备多充分,无论是讲过多遍的老课,还是头一回讲的新课,每次课前我还是会有些不安和焦虑。站在讲堂上,面对听课的同学,我经常会变得非常敏感,台下同学一个眼神或是一个不经意的反应,我都容易察觉得到,这些小姿态或是动作都表达了一种评价和接受态度。假如气场不对劲,原本可以轻松传达的道理就会卡在喉咙里说不出,甚至需要临时改变讲授的策略。曾经拜服一种说法,谓讲课须忘记周遭环境,不为外物所扰,闭目坐而论道,这种气场谁不向往呢。可后来发现,这种境界可能适用于某些教师、某些学问的传授,但不见得适合我、适合文学教育。从前听学生戏说有老教师坚持一门课照本宣科念了几十年的讲义,有一天某页脱落不见,于是课就讲不下去了。这当然更像是一个戏谑不实的笑话。然而倒也从反面合乎一个道理:真正在课堂上有生命力的内容,就应该是这本几十年的老讲义之外的东西吧。

讲文学史和文学作品的课,什么东西才有生命力?小时候读演义英雄小说,最关注兵器坐骑绰号,有时上课提及,禁不住眉飞色舞给大家比划起来:赵匡胤使的那个盘龙棍,俗称“大扫子”,可跟李小龙、周杰伦的“双截棍”不是一回事啊;“霹雳火”秦明的狼牙棒,在西方中世纪叫mazza,见于塔索《耶路撒冷的解放》,有的带个链子锤,还起了挺浪漫的名字叫“晨星”……以此类推,还有各种教人说起来手舞足蹈的片段:梁山好汉的座次被诗话家用来写成《诗坛点将录》,真太好玩了!李慈铭为啥被点为“扑天雕”李应?除了都姓李,汪国垣还说他是“落雕侍御”(比《新唐书》记高骈“一箭双雕”动作)。有时模仿方言来演绎人物对话,有时在黑板绘简图推演理论逻辑,最妙是现场抓哏儿,即兴联系环境里的变化因素,无异于神来一笔。——总之,能让自己在课堂上高兴起来,这难道不重要吗?

当然,专业上的术语名称还是要先记牢。我经常开玩笑跟同学们说,你们就算不读书,至少先把那些难读生僻的人名书名,经常在嘴里念熟了,出去也不至于给我们丢人。实在受不了招研究生面试专门拿具体的知识点考问对方:茅盾的《子夜》是哪一年写的?赵树理是山西晋城哪个县的?当考生被难住露出尴尬的微笑时,我心里却替提问者感到难过。

当知识点、理论纲目约束了我们的思想和兴趣时,即便我对于讲课的内容有兴高采烈的期待,同学们却拒绝与我的乐趣发生共鸣,他们更想知道,你接下来要说的,会不会考,或者是你举出的例子,分析的道理,能不能被他们的论文所用。甚至有同学接受不了文学研究没有标准答案的情况,他们要么要求你给出确切的是非对错判断,要么会困惑地问你:“老师,你这么讲是不是超纲了?”在这种供需期待存在很大差异的情形下,无论如何备课你都是收效甚微的。

成绩优异的学生,自信凭借几周的熬夜背书,再从网上读几篇概论文章,便可说得一嘴好文学史,而真正能留在个人心眼之中的文学趣味却乏人问津。而假如一心要做个“好老师”,我大可也把那些牢固的知识当成一本翻不烂的讲义,声情并茂、滚瓜烂熟地应付以后的课堂。

是什么造成我们的文学教育变得这么没有趣味?这比平庸或是谬误更难令人忍受。

从语文课开始向往远方

汤莉(清华附中教师)

平原师谈及人文学在大学中的意义,半开玩笑地将其比作北大校园里的未名湖。在我曾经就读的南京师范大学附属中学里,也有一小面湖水,师生们也把它唤作“未名湖”。校园里的人文气息那么浓又那么美,就促成了我与文学的因缘:对北大中文系的向往是在中学的语文课堂里形成的,而离开时,我又回到中学,成为了一名语文教师。

一般来说,人很难遏止自己为佳胜之景题字命名的冲动,那也是勒石记功的另一种形式。这样就显出“未名”有多么的谦退。在当下,谦退并不是一种被广泛看重的品格,与文学的被边缘化地位暗合。但一人之谦退,为多少后来者留下了饱满的生机?文学之于社会,教育之于社会,都是这样让人,不求当下即见、可量化可获绩效的“成果”“效益”,而把人格塑造、趣味涵养视为己任,以遥远的未来为自己的期待。

承平原师厚爱,在北大中文系度过了一段现代文学专业研习的时光,非常美好。有幸得到如此严格的专业培养,我居然半途而废,十多年过后再来看,还是会有遗憾。但至今仍算无悔。毕业多年,平原师待我一如既往,丝毫没有因为我不走专业的道路而有疏离。一方面当然是老师大度,一方面也是对我所选道路的肯定,而这是我在这些年老师关于文学教育的著述里读懂的。

老师是专业学者,将“情怀”压于纸背,更多在大学的人文建设角度提供思想资源,但既关心“语文之美与教育之责”,则绝不可能将中学与大学的文学教育断裂来看。老师还是一位现实的冷静观察者,“整个中国现代化进程”决定了 “中学毕业以后,绝大部分读书人不再亲近文学了”,那么,文学能够给人的精神滋养必须在中学阶段播撒出去。中学语文教学担着传承文心文脉的重担呢。

就我这十五年在初高中教学的经验来看,一个必须重视的问题是让语文与学生的生活真正发生紧密的联系。语文的外延是生活,平原师也强调“语文学习与人生经验密不可分”。

有一节课我一直记得,我们在讲鲁迅的《祝福》,一位学生分析祥林嫂的不幸时,抓了一处细节:祥林嫂的婆婆逼迫祥林嫂嫁给贺老六,“她就一头撞在香案角上,头上碰了一个大窟窿”。他说:根据祥林嫂撞香案角这一点,就可以看出她绝不是如卫老婆子等人所认为的“闹”,她是真心以死抗争。我追问他怎么会想到这点,他说是因为他以前曾经不小心撞到过桌角,所以知道这样做的严重后果。没有过疼痛的人,很难理解他人的疼痛。不理解最多带来无感,但错误的理解还会带来对他人的逼迫和践踏。

又有一年,还是在讲《祝福》,一个学生发言说他觉得祥林嫂就是“天生谬种”,因为她没有努力改变自己的生活。在继续分析的过程中,他也可以认识到祥林嫂从婆家逃出来,默默工作,都是一种努力,但他认为:“这还不够努力,她为什么还迷信?她为什么要在意别人的话?如果她努力学习进步的科学文化知识,就可以避免悲剧,所以,只要她还不够强,就必然被时代淘汰,而这也没有什么值得同情的。”这样的认识也是从生活中迁移而来的,因为从小的学习竞争,很多孩子只接受到了一种观点“失败是因为你不够努力”,从此他们不被允许放过自己,当然也就不会想要同情、帮助他人。

文学是立人的。能结合经典文本,带着学生们反思自己的日常生活,从具体出发,真正碰撞出内心的火花,健全情感、深化思维、完善表达,这就是中学语文课要做的事情吧。眼望远方,“但问耕耘,不问收获”。——这是我对平原师“文学如何教育”这一提问的回答。

面向“爱美者”的文学教育

林峥(中山大学中文系副教授)

陈老师不止一次谈到其导师王瑶先生曾告诫弟子:“在大学教书,站稳讲台是第一位的。”毕业时他同样告诉我。当下大学教师的评价体系偏重科研,且教学效果难以量化,“教书是良心活儿。无论做什么事,最好都能用心用力,如狮子搏兔,方能尽善尽美”,陈老师这句话让我很触动。现实主义者面对教学与科研的取舍,琢磨如何借力、省力,我却赞赏这种“狮子搏兔”、拼尽全力的态度。

如何站稳讲台?正如鲁迅回忆章太炎“先生的音容笑貌,还在目前,而所讲的《说文解字》,却一句也不记得了”,令学生莫逆于心甚至念念不忘的,不仅在于教师的口才、学问,更在精神。文学教育有别于其他学科的一点,无论作为专业修养还是通识熏陶,知识之外更重要的是一种精神的感召。不是在课堂上进行道德说教或心灵鸡汤,而是从教师对于文学的品评中,学生自能体悟对历史对人性的温情与悲悯。我很认同陈老师对于人文教育的理解,人文学不仅是技术或知识,更是挥之不去的情怀,甚至与一个国家的命运紧密相连。这一宏大的关怀落到一个看似细微的层面,我们师生有一个共识,就对于“大一国文”传统的坚守。

大学语文对于如今很多高校师生而言,有如鸡肋,我初入职时,就得到同事善意提醒,大学语文不好上,吃力不讨好。我却乐在其中,甚至主动请缨,纵使偶有挫折也不改其志。在我看来,文学教育的力量和影响不应只限于专业训练,多让一位非中文专业的“爱美者”(amateur)受到人文精神的感染,就是多种下一颗种子,就可能对这个社会有一点小小的改变。

当然,大学语文与专业课不同,如何将知识与情怀、趣味与深度结合?我认为,教师不能只迎合学生的趣味,而需引导学生的品味;教学不该只是博得满堂彩的轻盈、有趣,而应具备一定的深度乃至“重量”。大学语文第一课,我总会给学生读汪曾祺的几篇文章,让他们看看西南联大的大一国文课是什么样,特别是汪曾祺对于选文的评价:“这不仅是训练学生的文字表达能力,这种重个性,轻利禄,潇洒自如的人生态度,对于联大学生的思想素质的形成,有很大的关系……联大学生为人处世不俗,夸大一点说,是因为读了这样的文章。这是真正的教育作用,也是选文的教授的用心所在。”这也是我对于大学语文的期待。讲《泡茶馆》时,我给学生讲抗战时期大学西迁,中央大学的牧场管理者“自作主张”以一己之力带领所有动物,千里迢迢从南京跋涉到重庆,校长罗家伦与这一动物长征队重逢时的悲欣交集,弦歌不辍的师生之外,一介布衣亦有浩然之气。当年我在陈老师课上听到,当我转述给学生时,他们眼中也闪着同样的光芒。教金庸小说时,我会梳理中国“侠”的脉络,对比西方的荷马史诗到超级英雄,探讨东西方的英雄传统与史诗精神,既是对陈老师“千古文人侠客梦”的致敬,又是创新。这堂课叫好又叫座,去年疫情暴发,我又将结尾落回现实中逆行的医护工作者们。世上没有从天而降的英雄,只有挺身而出的凡人,正因其力量的弱小和有限,更显示出其勇气的伟大与无限,这正是侠客与英雄想象的真谛。讲到动情处,不少学生都热泪盈眶。调动学生的主动性,还需适度把讲台让给学生,期末我会安排学生分组改编课文表演,要求“故事新编”,既把握文章的真义,又投射自己的关怀。学生们投入了极大热情,服化道一应俱全,更让我惊喜的是他们的创造力:借穿越时空的对话让子君与现代女权碰撞;将范进和孔乙己放在当代的内卷下思考异化或救赎的可能;以网络暴力反思新时代的看客;用游戏通关探讨项羽不同选择的必然结局……看到经典文章被翻出时代新意,很高兴年轻一代将目光投向方寸书本、校园之外更广大的时代与社会,做到“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”。

我想,这就是文学的意义吧,从“有字书”读懂“无字书”,让更多的“爱美者”学会领略文字之美、人性之美、真理之美与世界之美,应是人文教育者自觉的承担。

(责任编辑:程艳红)

声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

(原文章信息:标题:,作者:李浴洋,来源:中国作家网,来源地址:http://www.chinawriter.com.cn/n1/2021/0521/c403994-32109255.html)