罕村与埙城:尹学芸的文学地标

- 作者: 佚名

- 编辑: 程艳红

- 来源: 中国作家网

- 点击: 1232

时间: 2021-08-03 08:31:03

尹学芸的小说背景大部分为“罕村”和“埙城”,这两个地名几乎构建起一个完全的、自足的尹学芸文学世界。

她常常书写城市与故乡的牵扯,纠结,疼痛,但她并不充当“启蒙者”,而是以一种依然与山村难舍难分、甚至依旧可以融入山村人事的身份,讲述“罕村”和“埙城”故事。由此,她可以同时回应故乡和城市的变化,并收获了“深入独到的现实主义”写作。

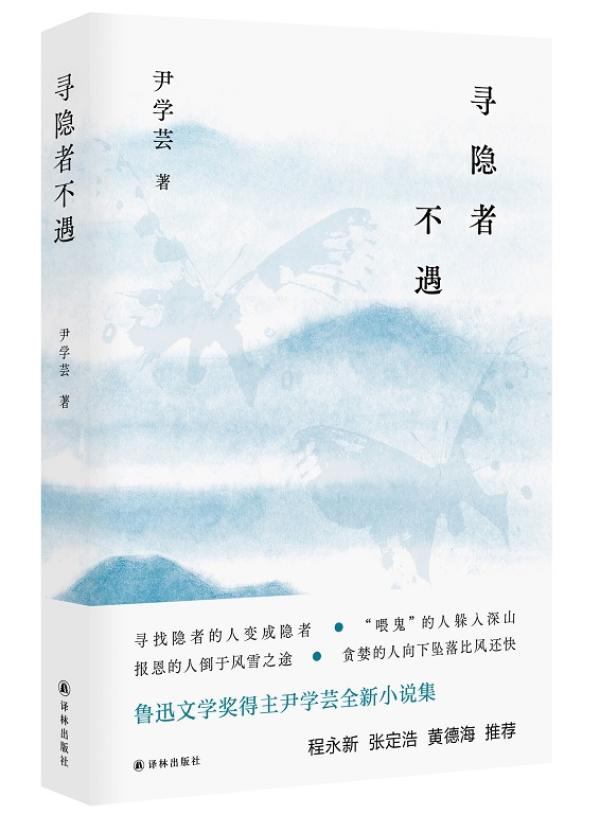

近日,在北京码字人书店,尹学芸与评论家季亚娅、作家石一枫一起,聊新书《寻隐者不遇》里的故事。

石一枫:有的人的一粒沙落在另一个人头上,就是一座山

我想先说一说《望湖楼》,这五篇小说里我印象最深的是《望湖楼》,它戏剧冲突强,有命运的巧合感,又有必然性。有一句话叫 “时代的一粒沙,落到每个人头上就是一座山”,但是在《望湖楼》里面,就变成了“有的人的一粒沙落在另一个人头上,就是一座山”。这就是人与人的差距,是人与人的那种独特的、残酷的生态。一个退下来的老干部,经常被请吃饭。他的老同学,一个下岗职工贺老三请他吃饭他就去了,而且是去市里最好的饭馆望湖楼,还拉着他的朋友一块,吃完喝完聊完就走了。这时贺老三才发现自己咬牙带的“巨款”不够付账,最后冒风雪回家拿钱出了悲剧。陶大年是坏干部吗,我也不觉得他是个坏干部。这是一种很难以言说、说不清楚的复杂的现实。

活动现场

之所以会这样,我想可能是因为小说家认识到了生活的复杂,或者说小说家本身就格外复杂。有一次我跟尹老师交流另外一个小说《我所知道的马万春》,我觉得马万春这种人物特别有意思,跟《望湖楼》里的陶大年一样,这个人你给不出判断,你说不出他是好还是坏,他是真实的,在这种场合他就这么做事。有时候他也帮助人,对人挺亲切,也不专门摆谱。他做的一切都是对他来说很自然的东西,甚至还透露出某种善意,但是他的这种善意对人家就是巨大的悲剧。

这就是尹老师小说的特色,一言难尽、说不清楚带来的艺术特色,它让你永远在琢磨。我觉得这一点非常好,说不清楚是一个特别有意思的东西,可能从某种意义上来说,这也是这些小说比较精妙、比较微妙的地方。

接下来就说说《望湖楼》中“我”这个角色。尹老师小说有很多从乡村走出来,然后又一直在基层工作一个知识分子或者官员的角色。中国的文化生态的一个特点就是知识分子和官员往往是没有完全的分开。比如说在大城市可能是知识分子和官员是能够分开的,教授是教授,官员是官员,虽然现在有人经常感叹现在教授越来越像官员而官员天天想当教授,但这个前提是知识分子和官员分开的。而在基层生态或者在我们几千年的文化生态里面,知识分子和官员实际上是分不开的,一个基层知识分子,本身就是一个基层的官员,他有时候会用一个知识分子的角度去考虑问题,比如说考虑到有些事儿的时候,人道主义也出来了,批判精神也出来了,甚至有时候那点儿反骨也出来了。但是在遇到生活里面具体的事件的时候,比如这县里出了什么事了,或者这市里遇到什么人了,他自己有什么困难了,这时候他作为一个基层官员的心态又出来了——他的心态永远在不停的矛盾和切换之中,这种矛盾和切换的这种复杂性就说明了事情的复杂性。

我觉得尹老师小说有一个特别好的地方就是写法特别简单。要按照叙述学或者学院的角度来分析小说的结构,它其实就是最朴素的结构,从头讲到尾。跟着人走贴着人物写。但就是用这种最基础的写法,尹老师写出了一个特别一言难尽、特别复杂的故事,而且不是小说家营造出来的复杂,而是生活本身的复杂,这是作为同行比较喜欢看、也比较佩服的地方。

季亚娅:冒犯了两个阶层的叛逆者

这本书里我最喜欢的是《望湖楼》和《喂鬼》,我觉得译林出版社对这个书的定位是很准确的,我给大家念一下腰封:“寻找隐者的人变成隐者(《这是寻隐者不遇》),喂鬼的人躲入深山(这是《喂鬼》),报恩的人倒于风雪之徒(这就是一枫刚才说的一个人的一粒沙砸到跟他不同阶层的人身上,就变成一个巨大的灾难,然后把这个人的日常生活给压垮了。说的就是《望湖楼》)”,如果再跟着这种风格给《苹果树》打个广告,那就是“许愿的人困于执念”。

刚刚一枫说这是一个言说不尽的一个故事,《望湖楼》始于一场饭局,尹老师写了一群退休官员退休以后的日常生活交际,官员的心态和社交圈子、情感的需求这里都有,但最重要的是饭局,那场风雪之中的饭局,它带来了意外。

很有意思的是,意外发生的时候,双方都很安于现状,安于某一种规则:底层的人他没觉得这个事情的责任应该由官员来负,代价虽然有点大,但是事出偶然,这个结局我也是可以承受的;官员阶层的这些人比如陶大年,当他得知真相的时候,他仔细地想了一想,他认为这个事情他是没有责任的。但同时也有一种隐隐的不安,因为这个事件牵连到他周围的人,牵连到他们家的保姆;所以当陶大年的红颜知己替他去做了一个3万块钱补偿的时候,他的不安感似乎就抵消了。

尽管刚才一枫说的好,落在官员阶层的一粒沙,在下岗工人这里是一座大山。可是对于一粒沙和一座大山的压力之间的区别,这个故事里所有的人都没觉得有什么不合理,都接受了这个规则,除了一个叫喜鹊的叛逆者。她是陶大年的保姆,也是贺老三没过门的儿媳妇。喜鹊觉得这个事情不应该这样,她觉得贺老三一家是受欺负的一方,她要帮他们讨一个说法,而当喜鹊跳出来这个念头的时候,等于同时冒犯了这两个阶层的人:下岗工人家庭觉得这个保姆是一个不善良的人,她自作主张,去找别人要赔偿,怎么能有这样的想法呢?这有违他们报恩的初衷,所以贺老三逼着儿子跟喜鹊分手。而在陶大年这边,当他知道喜鹊有这个想法的时候,陶大年就把她解雇了,他觉得喜鹊逾越了一个保姆的本分。

作为一个伟大的小说家,尹老师不是直接讲出这些的,她写了一个细节。陶大年家的冰箱里堆满了吃不完的海鲜要坏掉了,喜鹊就说,我能不能把这个海鲜拿去送给别人?陶大良夫妇觉得不行,不能惯着她的毛病,你怎么拿我们家的东西去送人?

一个阶层日常生活的成本,砸到另一个阶层上面,变成一个灾难和难以承受的代价,在这方面是有文学先例的,法国的小说家莫泊桑就在《项链》里写过。但是两个故事的内部驱动力是不同的,《项链》的驱动力是一个女孩的虚荣心。可是在《望湖楼》里,尹老师征用的是一个中国传统的人情伦理。因为贺老三起意要去望湖楼请陶大连吃饭,是为了报恩,贺老三一直恪守一种中国社会的底层美德:我不来麻烦你,在你身居高位的时候我是远离你的,陶大年退休后,我才找你来报恩。然后可能由于某种虚荣,可能由于某种好奇,我们要去最豪华的酒楼。之后意外发生了,他摔伤了,吊诡的就在这里,恩情起源于他妻子的残废,陶大年帮她争取工伤补偿,贺老三去还恩情的时候,他自己又摔残废了,令人唏嘘感慨。

尹学芸:我也只是遵循了生活的逻辑

说起《望湖楼》一下子勾起我非常遥远的回忆。小说最早的时候叫《2005年的雪》,但是没写完,就一直放着,到2015年我又想起来了,把它拿出来继续写。这些人物、故事的走向其实一直都在头脑里,虽然说它构不成一个完整的故事,但是有些东西一直在打动我。如果是2005年写的时候,可能就不是现在的样子。

在生活中你会发现做事也罢,做人也罢,各个阶层的表现形式是不一样的,刚才一枫说的“说不清”这个特点,可能就是因为现实生活中很多东西是说不清楚的,但是说不清楚,不代表看不清楚。你是看得清楚的,但是很难用语言把它表达出来。作为作者经常处在这样一种局面中,经常会有这样一种感觉,所以说写小说的时候自己也特别感动。

我记得写到结尾的时候,好像是正月底,当时还特意找了一个经常去湖边钓鱼摄影的朋友问,天鹅什么时候来湖里?这个时候有了吗?他说已经来了。我就在结尾写了一只天鹅。后来也有作家说被这一点感动了,觉得天鹅是象征着喜鹊的,但是我当时可能就是想这样写。因为某种意象,脑海里非常感动。你不能否认,这样一群人心里也有非常美好的东西,每个人都不是单一的颜色,所以说到对小说人物的把握,我觉得我也只是遵循了生活的逻辑。

石一枫:从异乡去找到善的理由,然后反馈给自己的故乡

今天的主题叫是“尹学芸的文学地标”,我觉得这个主题也是尹老师创作的一个重要特色,就是城市与乡村之间的互相对应、互相发现的视角。《喂鬼》在尹老师的写作里是一个比较特殊的小说,尹老师的作品中像《望湖楼》《士别十年》这种小说相对多一点,《望湖楼》是具象的小说,有具象的人物指向具象的社会问题,而《喂鬼》抽象性更强。

在《喂鬼》中,尹老师是用一个异乡的农村来挽救小说里边“我”对罕村的印象。从某种意义上来说,最后“我”谅解了干妈,对自己还有一点反思。我们看异乡都是美的,“我”去异乡看到了那个地方的人的单纯和美好,看到了异乡农村的单纯美好而谅解了自己,谅解了伤害过自己的罕村。这种思路是一个非常善意的思路,对乡村对家乡抱持着善意,起码是愿意了解,愿意同情。如果站在一个不谅解不同情的角度来看,一个闹神闹鬼的大妈,用她的闹神闹鬼PUA半个村子的人,这种基于愚昧的自私,从国民性批判的角度来说,是中国文化固有的,是很值得批判的。但是尹老师有一种真正的善,也有一种真正向善的这种愿望,即使在在我们的故乡找不到善的理由,找不到人的单纯和美好,她也愿意从异乡去找到善的理由,然后再反馈给自己故乡。

尹学芸:一个感性作家可能会对批判留有余地

一枫说的这一点我很受启发。很多年前有个编辑看了我的小说以后,说了这样一句话,我今天突然想起来了,他说一个善良的人写不出那种十恶不赦的小说。一枫说的这些,其实作为作者,有的时候不会考虑到,就是按照自己的逻辑,自己对生活的感悟来写的。

我处理这种题材也不是很多,因为这种经历也不会很多。到云南开了一个小会,然后溜了个号,跟几个人到偏远的深山区采风,一路所见都构成了这个小说的元素,根本都不用去编。一个北方人,到一个相对陌生的环境,穿越豌豆地遇见一对母女,小女孩长得像豌豆花一样,这些东西它都很自然地作为小说元素,进入到文本里,几乎没有什么多余的东西。一枫老师说他看《喂鬼》觉得应该是个批判性的东西,但是作为我自己来说,我写的时候我就没想着去批判它。其实结尾完全可以选择不原谅,但是作为作者,我就那么没想过,觉得还是应该原谅,这个可能就是感性作家与理性作家的区别了。

季亚娅:城市与乡村之间的互相对应,互相发现

《喂鬼》这个作品里面有厌倦、纠结乡村社会那一套老的伦理规则的意味。干娘和她的儿子,包括“我”的嫂子,构成了一个巨大的可以称之为“神道教”的东西,从道德上、意识形态上、人情伦理上对个体的人构成威逼和威压,“我”被这个东西所逼迫,逃到了云南边地的乡村,看到了新鲜的风景和人情,然后重新思考这一套规则到底意味着什么。网友阿祥是一个云南的建设者,一个某种意义上的理想主义者,他把现代的交通科技、现代的观念带入边地农村。“我”身处其中,云南的乡村与罕村于是发生了一个勾连。云南乡村的人际关系跟罕村构成了对照,这种对照不仅仅是南北上的空间对照,云南边地还不是传统意义上的南方,而更多是传统乡村与现代文明的对照。我们经常讲乡村的变化、乡村的现代化,著名的学者唐晓峰在这方面有一个表述,他说乡村现代化绝不是高铁之类的交通和经济状况让乡村发生了什么变化,而是乡村的人的行为逻辑、思维方式、伦理准则,有一天真正开始接近城市文明的时候,才叫作乡村真正现代化了。那么投射到《喂鬼》这里,可以说罕村代表着特别强大的、甚至要逼迫已经现代的人去归顺、去遵循的老的乡村逻辑。“我”在其中是很撕裂的,明明知道这个不对,可是又有愧疚,不得已要为逝去的人尽一份义务……这里的纠结和微妙,在小说的文本里面表现得很清楚。《喂鬼》讨论的问题就是乡村的衰败,和新的乡村从哪里来。绝不是人烟稀少就是乡村衰败,而恰恰可能是看起来那种特别强大、人多势众的逻辑,禁锢着罕村动也动不了。干娘、“我”的嫂子组成的巨大的乡村人情伦理,才是衰败的一个起因或者源头。

石一枫:《苹果树》其实更像一个命运寓言小说

罕村是一个典型的华北农村,或者说典型的北方农村。北方农村与南方农村,地理环境和自然条件、生态结构区别都特别大。我去过湖南娄底市双峰县下属的一个村子,那里有曾国藩故居,一个又简朴又气派的一个乡村地主家庭。一个晚清大儒,国家最有文化和最有智慧的人之一,在一个农村生活,按照我们现在行政术语来说,在一个村级单位生活,在我们华北包括北方的农村往往是不可想象的。

在华北地区其实是找不到一个这样的文脉悠久的村子的,可能因为北方的文化传统因为战乱是有一个断裂的。罕村的整个生态比较传统,它熟透了,但又没有发扬传统文化更多的好的一面。同时罕村又并不真的是一个传统的农村,比如干妈的儿子的思维方式可不传统,他属于有便宜就占、挺混的那种人,他没有乡村文化、儒家文化里温柔敦厚的品质。所以在我看起来,罕村从某种意义上来说是一个乡村的形象的代表,一个与《白鹿原》相对应的代表,在当代历史进程中的一个典型的中国北方农村代表,它既不现代又不传统化,是尹老师按照自己的生活环境打磨出来的一个乡村。有善也有恶,有自己的一套运行的逻辑,是一个非常有意思的样本。

我读《苹果树》也有这样的一个感觉。高家人的霸道、蛮横,自私。高家爸爸是一个很典型的农村能人,但是他虽是能人,也被乡村给遮蔽了眼睛。《苹果树》在我看来其实更像一个命运寓言小说,它不像《望湖楼》或者《寻隐者不遇》,后两种是在场感很强的小说。而《苹果树》不是,你看着高家起高楼,楼塌了,是旁观的视角,不参与其中的。高大树从小身体不好,虽然成年后也挺壮实的,但是后来他死去了;而刘家就有些与世无争,这可以理解成大智慧,也可以理解成自知是弱者就不争了的心态。这气质不同的两家人,在一个乡村生活,兴和衰都绑在一起,他们的兴衰又构成了这一对青年男女命运悲剧。腿有残疾的女主角这个人物处理的稍微有一点像曹七巧,她也是被命运折磨了一圈之后,性格大变,年轻的时候那恬静、单纯善良突然就没了,变成了一个特别神经质的人。

跟其他的小说一样,《苹果树》的好处还是“说不清”,但是它的确是在两家命运此长彼消之处,产生的一个类似于家族命运的预言式的小说。

尹学芸:这样的两个家庭其实也是乡村的两种形态

这样的两个家庭其实也是乡村的两种形态。乡村很多时候跟城市不一样,这个城市两家再近,哪怕住对门,别人家的状况你可能也不知道。但是在乡村,你们家有多少财产都瞒不住人,什么都瞒不住人。乡村没有那种强烈的私密意识,乡村的人反而可能更炫耀,家里有什么,更乐意让乡邻知道。因为说白了,乡村很多人就是活给邻里看的。

两个家庭的故事是我移植过来的故事,高大树的父亲这种事确有其人,他的钱也是被一个城市的人骗没了,然后早早地去世了。像这样的人和事情在乡村真的是随处可见。我为了弄清高大树的心脏病到底是怎么样的,请一个大夫吃了一顿饭,我问什么样的情况能让一个孩子本来被预言活不到8岁,但又能在8岁之后活过来。然后大夫说小孩左心室有洞,别人有洞可能就完了,可是他从小就有,慢慢地他可能就习惯了,适应了,已经耐受了。

刚刚一枫说《苹果树》有点像乡村寓言,其实我写的时候的确有往这方面想过。比如画符,你很难说这个符是有用还是没用的,很多时候我们都是唯物主义者,但是有的时候你得承认精神力量是很重要的。他如果相信自己是能够被符庇护的,那可能就真的被庇护了。这些在乡村也都非常常见的。人物也罢,细节也罢,然后整个大的历史背景,包括高大树的父亲这个乡村能人所经历的那些历史阶段,基本上也都能跟我们国家的发展对应上。

季亚娅:许愿的人困于执念

我读《苹果树》的时候,感受最深的倒不是你们所说的乡村经济结构的背景。我也特别同意一枫说的它像一个寓言。不过我看到的其实是一个人性意义上的寓言。这里边有两个原型,一个就是邻里之间“眼见他起高楼,眼见他楼塌了”的感慨,还有一个我觉得是苹果树。高家人抱着一个特别美好的愿望把它种下去,在这个愿望生长的过程中,人也被这个愿望所吞噬、所束缚,最终许愿的人困于执念。当它生长并繁育成大树、甚至变成一棵神树的时候,背后的很多委屈许多难以言说的东西,都被那个神话所遮蔽了。大家都知道这是一颗十里八乡都来拜的神树,但是并不知道这个神话背后吞噬了什么、扎根于什么。两个病人本来也应该是相依为命的,甚至他们的名字里都带着苹果树的美好的祝福,但是结局呢?就是这么一个大家都太想去达成美好生活的愿望,反而变成了生活的一个很沉重的代价,对两个人都造成了伤害。

这种反转在《寻隐者不遇》这篇小说里也有。《寻隐者不遇》是一个特别意味深长的题目,大家都知道这是一首唐诗,但是让这个“隐者”出现在当代社会,出现在埙城和罕村,出现在此刻,也特别能引起我们关于传统和当下的一些联想,我想听一听尹老师的想法。

尹学芸:庄园的命运也是人的命运

说到《寻隐者不遇》,特别巧的是它跟《望湖楼》收到一部集子里,在这之前是没有这个想法的,到成书以后,我才觉得其实它们两个是有关联的。我们那有一片大的废弃的庄园,它红火的时候,我不知道有这样一个地方、也没去过。等我偶然遇到的时候,庄园已经是古树凌乱、一片凋零了,浴缸马桶什么的都在树下随便陈列着。我经常去那,然后《望湖楼》就诞生了,红火的时候这个园子可能就是一个望湖楼,等它颓废了就变成《寻隐者不遇》了。

我有段时间经常一个人开车,沿一条环湖公路去一片人工湖,有一天就走到园子里。园子里就给了我各种各样感想,像秋千架,体育场,望湖亭,当时还有个八角亭,亭上居然有我熟悉的人题的字。这些东西让我在园子里行走的时候非常感慨,会想这样一个园子应该去承接什么呢?把什么样的故事,什么样的人物跟它对接呢?有一天我在园子里突然就看见一个穿着很体面的老人背着手,迈着外八字,从废弃的院落里出来。我就在他身后大概有十几米,走到主路上的时候,这个人突然就不见了。这个老人,包括园子的颓败,零落的那些细节,让想到了命运,庄园的命运何尝不是人的命运,多少人的命运曾经随着庄园起而起,随着它落而落。

石一枫:隐者是一种反讽

我感觉这种园子好像是中国特有的一种建筑产品,在别的地方似乎很难找到类似的东西。因为这样的一个园子一般与权力相关,它往往不是按照市场经济的规律来建的。在一个比较偏远的地方,冒出一个极其豪华的度假村,不知道为什么建,里边还什么都有,所以是一个很神奇的存在。《寻隐者不遇》里面的那个老头,我并不认为他是隐者,他绝对是个朝堂之上的人,他的生命状态就不是一个隐者的生命状态,所以《寻隐者不遇》在我看来是反讽。

季亚娅:“隐者”也是风景与权力的隐喻

按照中国的隐逸传统,这样一个城市结构似乎应该对应着“大隐隐于市”的隐者,可是故事走向又不是这样,它是当代都市人的关系的一个映照,大家都是匿名的、转瞬即逝的、随聚随散的一种关系。刚刚一枫提出一个特别有意思的角度,他说郊区的园子是很具有中国特色的,从这个角度我想到了风景的所属权的问题。这些地方都是有产权的,《望湖楼》和《寻隐者不遇》里面的人工湖,也不是尹老师刚才说的在云南见到的天然山水。尹老师讲的故事,是在人工湖圈起来的特殊的场景里面发生的故事。这个老隐者的身份超逸出来,和这两个女人之间构成某种对照,从而使小说变成了一个很宏大的关于罕村和埙城风景的一个象征性的描绘。小区和园子之间应该是有差异的,因为那个风景是有围墙有产权的,也是上锁的,基本上不允许进入,就是这样的一个地方,在这个意义上“隐者”就很意味深长了。

这个故事有着风景的权力、风景的等级等等关于政治结构和经济结构的隐喻,它们一起和《望湖楼》的故事构成一个宏大的时代风景的背景图,我们再在这个背景里来读这些小说,读出来的东西跟每一篇小说单独呈现的意义又截然不同。它有着罕村和埙城之间相对应的时代感,和浮世绘一样浓烈的时代气息,因而这本《寻隐者不遇》就是现实中经典场景的集中呈现。

(责任编辑:程艳红)

声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

(原文章信息:标题:,作者:佚名,来源:中国作家网,来源地址:http://www.chinawriter.com.cn/n1/2021/0729/c403994-32174870.html)

上一篇:一场跨越67年的学术接力