论隶书法的变形与夸张

- 作者: 学习啦

- 编辑: 符文强

- 来源: 学习啦

- 点击: 5086

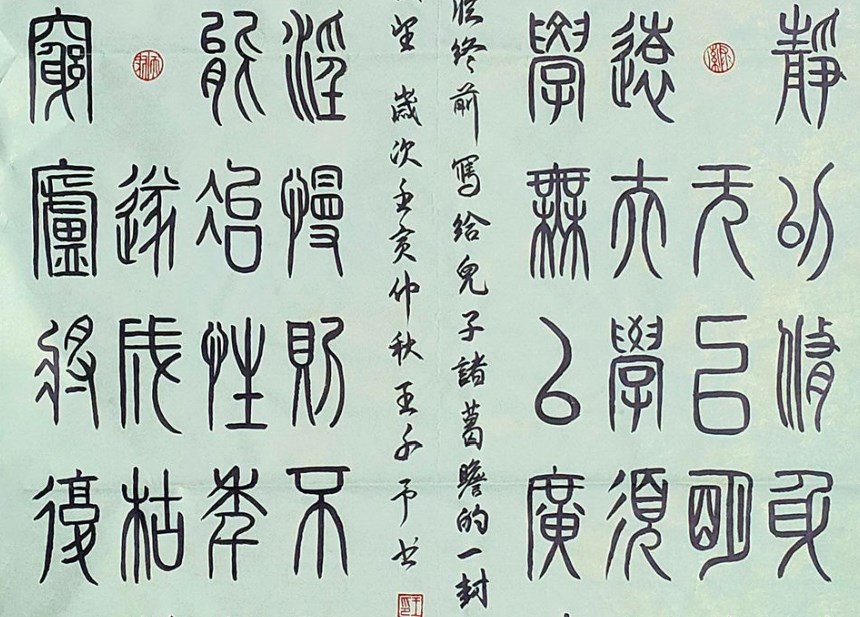

隶书,亦称汉隶,是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,呈长方形状,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。隶书起源于秦朝,由程邈整理而成,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。

隶书的演变

隶书形成于战国时期,兴盛于汉。东汉桓帝、灵帝时期以隶书碑刻成风,形成了中国石刻书法的第一次高潮。隶书从篆书发展变化而来。卫恒《四体书势》中说:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,既令隶人佐书,曰隶书——隶者,篆之捷也。”隶书上承篆书遗脉,下开楷书之源,无论从文字角度、还是从书法艺术角度去看,“隶变”的意义都十分深远。它使中国的象形文字彻底从象形化走向抽象化、符号化,篆书最后一点象形的痕迹也被磨灭了,把象形文字需要的弧曲线条统统变成规整的点画波磔,字型由纵长变成横势的扁方形,这是书法艺术发展的一次重大变革。

书法艺术发展的原动力就是变形与夸张,中国艺术便是变形与夸张的艺术,而隶书更能体现中国书法的变形与夸张。

隶书依据它的发展阶段,分为古隶和今隶。古隶指的是秦隶,一九五七年在湖北云梦县睡虎地的秦墓中出土了一千一百余枚竹简(例一),可看作是秦简的典型。

古隶笔画从篆书中来,带有浓重的篆书意趣,但用笔特点夸张了篆书笔画的“起笔、行笔、收笔”三个过程。篆书要求藏头护尾,笔笔中锋。在古隶中,其起笔大都是以锋的各种方向逆入来完成,例如正锋逆折、上侧锋逆入、下侧锋逆入、钝笔直逆等技巧。收笔处几乎没有任何技巧可言,值得注意的便是它继起笔后的匀速行笔及轻重的用笔一直保持到终笔,使圆转的小篆线条变为以方折为主、圆转为辅;在用笔上同时也表现出了线条的肥瘦和轻重变化,加强了提按顿挫,使隶书的典型用笔“波势”初具形态。

在字型结构上,古隶也发生了很大变化,把横向收敛、纵向伸展的篆书字型改变为纵向收敛、横向左右波拂分展的体势,把对称端庄的篆书变形、夸张,变得欹斜错落,姿势多样。

章法上直书到底,个别篇章分上下两段,甚至分五段书写。字形长方、正方、扁方等不一,通篇气势纵横奔放,浑厚凝重,变化多姿。

如果说秦隶处于由篆至隶的过渡状态,在用笔、字形上尚未定型,那么,两汉的隶书则日趋精巧,向背分明,蚕头雁尾,结构递变,神韵独具,臻于隶书发展的顶峰。

汉隶用笔的夸张,是从笔画的曲直、方圆、长短增递、线条的粗细和装饰性用笔来体现。众所周知,隶书的两个重要特征便是所谓的“蚕头”、“雁尾”。的确,“蚕头”、“雁尾”无论在点画装饰、布白、平衡立体等方面乃至区别于其他书体都起着举足轻重的作用。笔画的曲直是一个矛盾的两个方面,达到一种对立统一的协调关系,除隶书的竖画外,其他笔画都有一定的曲度,曲直穿插,相映成趣,异常和谐,就连隶书主笔横画,也不是真正的平直,其上下边沿便是一曲一直 ,和谐融洽,极为美观的。如“乐”(例二)字,笔画的长短方面是短变长,长变短。长笔夸张在《曹全碑》中的“雨”(例三)字横笔拉长至本身的两倍还要多,“季”(例四)字的竖钩,还有《石门颂》中“命”(例五)的竖划,《石门铭》中的“道”字的“走之”等锋芒毕露,意味深长,线条的粗细和某些装饰性用笔更使隶书婀娜多姿,风情万千。隶书笔画的方圆变化也是相当突出的,笔画在起止转折的外形上呈现方硬的棱角,谓之“方笔”,反之呈现圆转的弧形,圆劲而不露筋骨的谓之“圆笔”,在隶书中方笔比较典型,诸如《礼器碑》、《熹平石经》、《华山庙碑》等,其笔画无论是“蚕头”还是“雁尾”,无不方整、爽利,魏碑般的刀砍斧凿,给人以肃穆、典雅、森严之感。圆笔见长的《石门颂》、《曹全碑》、《西狭颂》等,其特点是如棉里裹针,骨力内含,含而不露,给人以轻灵飞动的感觉。然而,辨证地讲,绝对的方笔和绝对的圆笔是没有的,隶书用笔的圆转与方折,在矛盾中求得统一,每一种风格的隶书,都有主圆和主方的基调,方中有圆,圆中有方,方圆兼备,刚柔相济。康有为说:“妙处在方圆并用,不方不圆,亦方亦圆,或体方而用圆,或用方而体圆,或笔方而章法圆,神而明之,存乎其人矣。”

汉隶结体的夸张主要在主次轻重、收放疏密上体现。在汉隶中,每个字笔画的轻重不是均等,而是突出一二主笔,其它如众星拱月,衬托突出主笔。主笔是精神炫耀之处,主笔为一,次笔为众;主笔劲健,次笔轻灵;主笔放纵,次笔收敛。所谓“蚕无二设,雁不双飞”,就是要突出一个雁尾为主笔,如果笔笔成雁尾,笔笔想突出,也就没有突出了,突出主笔是建立在其它笔画为副笔的基础之上,主笔的放纵是由副笔的收敛衬托出来的。如《礼器碑》中“番”字,一长横为主笔,为了突出长横,作为次笔的四点,势收敛而又姿势各不相同。《曹全碑》中“遗”(例六)字,最下一长捺为主笔,主笔斜势,而作为次笔的“贵”部取平稳势,于动势中求得了静。另外,主次轻重还体现在偏旁的畸大畸小的变化与夸张上,如《张迁碑》中的“兴”(例七)字,上面部分特大,占全字的五分之四;“幕”(例八)字的“莫”亦如此,下面的“巾”只占六分之一,这种失去平衡的情况,并未使字站立不稳,而是在稳定当中增加了一些天趣。又如“张”(例九)字“弓”旁,有意扭曲倾斜,仿佛不愿再受方整规矩的约束,而要破壁飞去。真是这种欹侧变化,大胆收放,使得汉隶的结体疏中见密,斜中见正,在变化中求得统一,在统一中求得变化。

汉隶章法的变化与夸张主要体现在疏与密的关系上。如《史晨碑》、《礼器碑》、《乙瑛碑》等,行间茂密,字间疏朗。结字横势舒放,章法反而横向紧凑,使纵向的字有横向的感觉,舒放与紧凑之间形成一种抵牾抗衡的内部张力,使章法横向茂密饱满。相反,隶书的结字纵向收敛,章法反而更舒放,二者一舒一敛使章法纵向空灵舒朗,纵横之间的饱满与空灵,茂密与疏朗形成对比,于不平衡之中求得整体统一。在一些摩崖刻石与简牍中,甚至纵横都没有严格的行列,如乱石铺街,无律可循,众星丽天,一片散落,字一任大小,势一任欹侧,密则密之,疏则疏之,纵横之间均取茂密,但通篇之中不时又作空白之处。《开通褒斜道刻石》便是此类章法的典型。

康有为在《广艺舟双辑》中说:“书莫盛于汉,非独其气体之高,亦其变制最多,皋牢百代。杜度做草,蔡邕作飞白,刘德升作行书,皆汉人也。晚季变其楷,后世莫能外,盖体制至汉变已极矣。”足见汉朝的隶书其取缩有度,姿态万千的变形与夸张是促使它成为一门实用便捷、奥妙无穷、博大精深的书法艺术的作用所在。