楼兰需要一部书法史——《楼兰书法史》撰写始末

- 作者: 程艳红

- 编辑:

- 来源: 全息网

- 点击: 2638

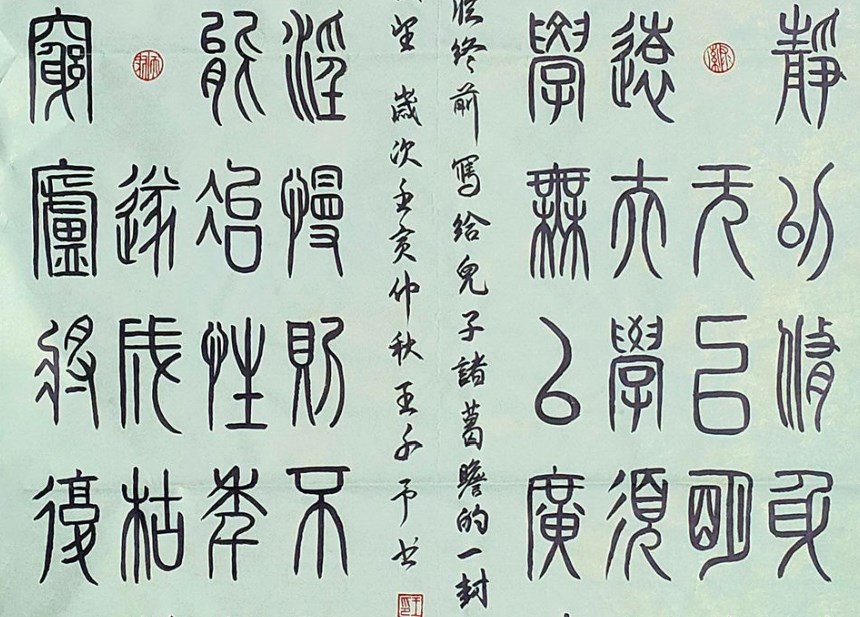

任小平临吐鲁番文书

记得在2000年前后,我就准备动手写有关楼兰、吐鲁番和敦煌的关于简牍文书和写经文书方面的书法学术研究文章,一言以蔽之,我要把我的研究放在“西北三学” (指楼兰、吐鲁番、敦煌三方面)书法史的撰写上,其中不乏筑基夯土的铺垫过程,也就是说,做到有的放矢之后,便要撸起袖子加油干了。

于是, 2008年我在《书法导报》上发表了我的第一篇学术论文《古楼兰木简·纸文书史论》 ,是关于楼兰简牍和纸文书的一篇概括性很强的文章。尽管有些稚嫩,却申我雅怀,那是从书法学的角度去研究楼兰、审视楼兰的一篇文章,也可说是研究楼兰书法史自兹开端。

2009年我撰写的《吐鲁番文书史论》荣获“全国第八届书学研讨会”三等奖,同时,也因这篇文章的获奖使我光荣地加入中国书协,不仅受到中国书协的奖励还受到新疆书协的表彰。为此,我备受鼓舞、勤奋努力、焚膏继晷,又写了一些相关文章,参加了多次重要的研讨会。同时,通过研讨会也得到了向其他专家师友学习的机会,以此补己之短。 “学如不及,犹恐失之” ,可说是我当时的心情写照。

2013年,关于敦煌写经的论文《敦煌写经文书史论》入选“中国书法·中原书法论坛” (河南省书协主办) ,同时拙文入编《中国书法·中原书法论坛论文集》 ,通过以上三篇文章,细心的同仁不难看出端倪:我对“西北三学”书法史的研究已确立了专题性、目的性、方向性的研究和主攻方向,同时,我也坚定了信念:无论多么困难多么坎坷多么忙碌,我一定要把《楼兰书法史》《吐鲁番书法史》 《敦煌书法史》在最近几年写成刊印出来。

我并非书法专业科班出身,亦非在学术环境下从事书法史研究,无奈才疏学浅,资料短缺,困难可想而知。记得我在《楼兰书法史》序言里如斯写道:

“……这部书法史酝酿有年,很煎熬人,有时忙于生计还在想这件事,出差到某地,还在想此地是不是有我写作要用的东西?晨起、午睡、夜眠,此事总是萦绕脑际。人要过得充实有意义,能干好一两件事就不错了。时光荏苒,岁月无情。在我青年时期想的事转眼已到知天命之年,还没有写讫,才思如泥泞中之牛,千呼万唤不出来,跟我的慵懒、浅陋有很大关系!……”

“……跑乌鲁木齐、吐鲁番、巴州博物馆,去鄯善(当然也去过敦煌)等地,蒐集资料,集腋成裘;查资料,记笔记,这几乎成了我业余生活的一部分……”

当时,我从事建筑业,主管项目,十分繁忙,可我忙里偷闲、挤时间、改稿子,一度血压上升,心律不齐,多亏了夫人把家务几乎全部包揽在身,稿子写好后,出版又是问题,经费、书号、销售一系列问题摆在面前。书法学术一类的书非同姜戎的《狼图腾》一卖上千万册,因而,甘苦自知,辛酸自咽自尝。说真的,写书撰文纯粹是一种责任和爱好,初衷不是为了得“兰亭奖” ,更不是为得奖而写作,当然,能不能被社会和读者认可只能是后面的事了。

2014年,此书终于付梓,印刷了2000册,我做了一些零售,主要是面向学校图书馆和一些文化场所,当然与同行交流、送亲朋好友也用掉了一些,第一版稀里糊涂也就所剩无几了。

第二版是应巴州博物馆同仁之约,我又在原版的基础上重新校订并增加了一些新内容。第二版在第一版的基础上章节没有大的调整,仍是八章;框架上也没有大的改变,只是对错别字进行订正。有些新增的内容是在第一版出版后,近年又有所发现另行撰写的新的内容,仅对第一版补充丰赡一下而已。

同时,在第一版出版后,我恳请毛万宝、李庶民、胡湛、李长钰诸先生对此书进行了全面而中肯的点评。诸位专家的肺腑之言,对我有很大启发,常言道“旁观者清” 。直到现在,我仍在对此书进行削缺和勘误,其目的是力求将这本书写得更好一些。

楼兰自公元4世纪(有一说是6世纪)消亡以后,留下残垣和荒废的“三间房”遗址、佛塔遗址,沉寂千年之后,终于在19世纪被外国探险家斯文·赫定和中国着名罗布人向导奥尔得克发现,才得以昭示天下。在楼兰古城发现的大批文物,残纸文书和简牍一大部分被劫掠海外,继斯文·赫定、斯坦因之后,日本橘瑞超又劫走文书40余件,其中就有着名的“李柏文书” 。直到上世纪二三十年代黄文弼先生随“西北科学考察团”去西北考察,这些文物才得以保护禁挖。现如今的楼兰古城遗迹已被列为国家重点文物保护单位,相继成立了不少以“楼兰”命名的学术单位, “楼兰学”遂成为国际显学。

面对汉代、魏晋前凉时期的简牍文书,我陷入沉思:如何将挖掘出来的有价值的文史资料系统化,将那些支离破碎的文明碎片变成闪闪发光的瑰宝,将那些残简断片变成书法学有用的黄金资料,使那些不能串联一体的断代史料能一以贯之,这些才是我们生逢盛世的炎黄子孙应该做的。

北宋张载有至理名言:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。 ”若能做到张载话语中的一部分,也算我没有虚度光阴而蹉跎岁月。

对于历史遗留的史料,要独具慧眼区分,要有所鉴别,要以逻辑思维的方式将史料进行选用辑入,要用史的语言去述说、去讲楼兰书法的流变过程,这是我研究的第一要务。

由于长期生活在南疆,也由于长期浸淫于西域史的撰写和整理中,我不知不觉对新疆情有独钟。如果说羊肉串、烤馕、手抓肉是新疆的风味,那么,透过我的文字是否亦能从中嗅到一种别样的“新疆味儿” ?果如其然的话,我想这是自然养成的,是新疆独特的地域环境造就的。大漠胡杨、无边无际的塔克拉玛干沙漠、辽阔的巴音布鲁克大草原、风光无限的伊犁河谷,无不造就了我的书写个性和情操。我的研究全是西域风光对我胸襟陶冶之结果。如果同道朋友能从我的文章中感悟到这小小的一点迥异,也算是我的学术个性吧。