【四百五十一】郭进拴|报告文学的春天来到了——河南省报告文学学会平顶山分会成立10周年工作回顾

- 作者: 2855510

- 编辑:

- 来源: 会员中心

- 点击: 89

【四百五十一】郭进拴|报告文学的春天来到了——河南省报告文学学会平顶山分会成立10周年工作回顾

郭进拴|我的编辑生涯(之九)

—回复『 早安 』,迎来一天好心情—

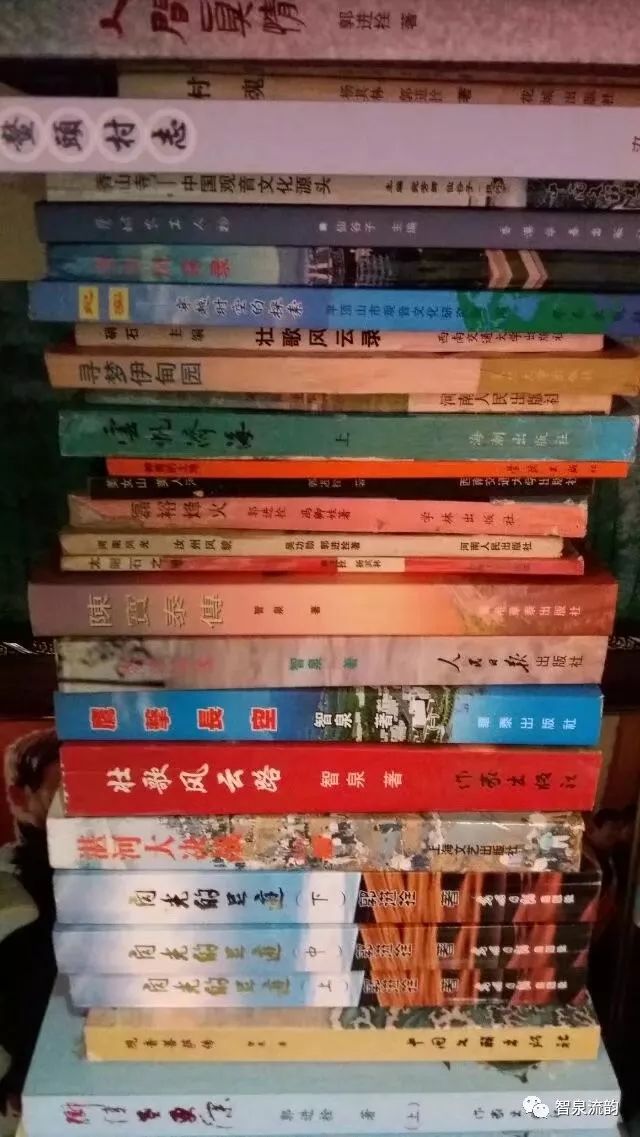

郭进拴,笔名智泉,河南汝州鳌头村人。自幼家贫,放羊出身。1980年参加工作后,主编《乡音》,1986年调入汝州市文联,任《风穴文艺》《沧桑》执行主编,2000年调入平顶山市文联,任创研室主任。先后就读于复旦大学作家班和鲁迅文学院。现为河南省报告文学学会平顶山分会会长,平顶山学院客座教授,《智泉流韵》原创文学公众平台总编辑、创建人,《文艺界》杂志总编辑。1994年加入中国作家协会,2001年加入中国报告文学学会。已出版《湛河大决战》《磊裕烽火》《洪流滚滚》《美女山,美人河》《六十岁说》《童趣儿》《人间真情》《命运》《我的鳌头》《村魂》《观音菩萨传》《风雨龙潭情》《壮歌风云路》《月是故乡明》《岁月芬芳》《新城美韵》《乡情老更深》等六十余部。多篇作品在《人民文学》《中国作家》《文艺报》发表并获奖。1992年获河南省首届优秀文学组织工作者奖,2005年被中国农工民主党中央委员会授予全国优秀宣传干部荣誉称号。

【河南】郭进拴|我的编辑生涯(之九)

一次,平顶山的一位朋友见了我,说:“你这几年写了那么多报告文学,从《风穴文艺》到《沧桑》发在头题的报告文学全部都是你写的,手里还不弄个几十万?”

我说:“我写的报告文学,最少的一篇得了5元稿费,最多的是一篇写了近50000字的报告文学,得了180元的稿费。后来办《沧桑》,拉不来赞助,就完全取消了稿费。”

朋友不相信,又说:“你别哭穷,怕我问你借钱?”

我说:“你要借钱,算是找对人了。不瞒你说,我住的70平方米的小房子,是给了人家3000元预付款偷偷住进去的,中间人家停过我的电,没电我晚上就点蜡烛写作。断过我家的水,我就到附近的井里掂水吃,反正我浑身有的是力气,权当是锻炼身体的。有时人家逼得急了,我就找朋友们借点先给人家;房产公司老板一见我就头疼,我一见人家就胆怯。”

朋友不可思议地说:“你官没弄住,钱也没弄住,还干得恁性,也不知到底图的是啥?不待大家都说你是‘神经蛋’!”

但我有苦也有乐。省作协把我评为“河南省首届优秀文学组织工作者奖”,平顶山市委宣传部授予我“优秀宣传干部”称号,中国农工民主党中央委员会授予我“优秀宣传干部”称号;曾连续三年考核优秀;出席了省四次文代会等等,这也是上级组织和同志们对我的肯定。

1994年3月,我背着一大包发表的作品和获奖证书,第一次到北京,两条腿站得肿成了虚糕馍。我不知道中国作协在哪里?一位出租车司机说:“我给你拉到沙滩的文化部问问吧!”

当孙德全老师看了我的一大包袱作品和获奖证书后,说:“小郭,你这7本书就够条件了,其它作品和证书你还拿走,填到表上就可以了,你给10元钱,领张申请表吧!”

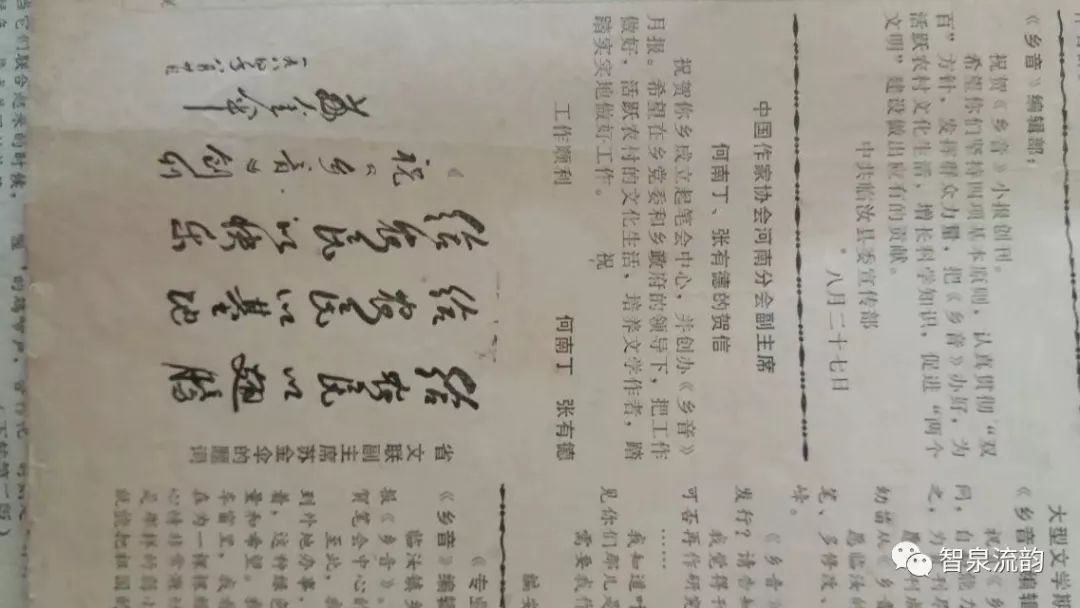

孙德全老师为我发了编号为5840的《中国作家协会入会申请表》,又极热情地把我送出文化部大院。我连夜返回汝州,一笔一画,认认真真地填了表,让单位盖了章,又到省作协见了王秀芳秘书长。

秀芳大姐说:“光你这种精神,也能打动中国作协的领导!”

她提笔在省作协意见一栏写道:

郭进拴同志已出版长篇小说、散文集、纪实文学集七部,有的作品在省内多次获奖,在文学组织工作方面也有突出成绩,获我会首届“优秀文学组织工作者奖”,同意推荐。

河南省作家协会

1994·3·4·

1995年2月23日,我收到了中国作协正式通知,说我已于1994年12月27日经中国作家协会书记处研究批准为中国作家协会会员。随后,中国作协为我颁发了编号为4481的中国作家协会会员证。

这也是我此生最开心的一件大事。

春色总是关不住的,即使任何权贵可以把艺术家的肉体从这个地球上消灭,但他们的作品一旦属于社会,再专横的力量也休想从人民心中把它抹掉。

命运是那样的无情。它把太多的苦难、太多的辛酸、太多的折磨,阵临到了我的身上;命运又是那样多情,正是它用苦难造就了我的刚毅和坚韧;正是因了它为我设置了沉甸甸的黑夜,才使我的智慧之火,灵感之光,悟性之波,汇聚一起,像燃烧的玛瑙一样,在黎明前就鲜艳地飞腾……

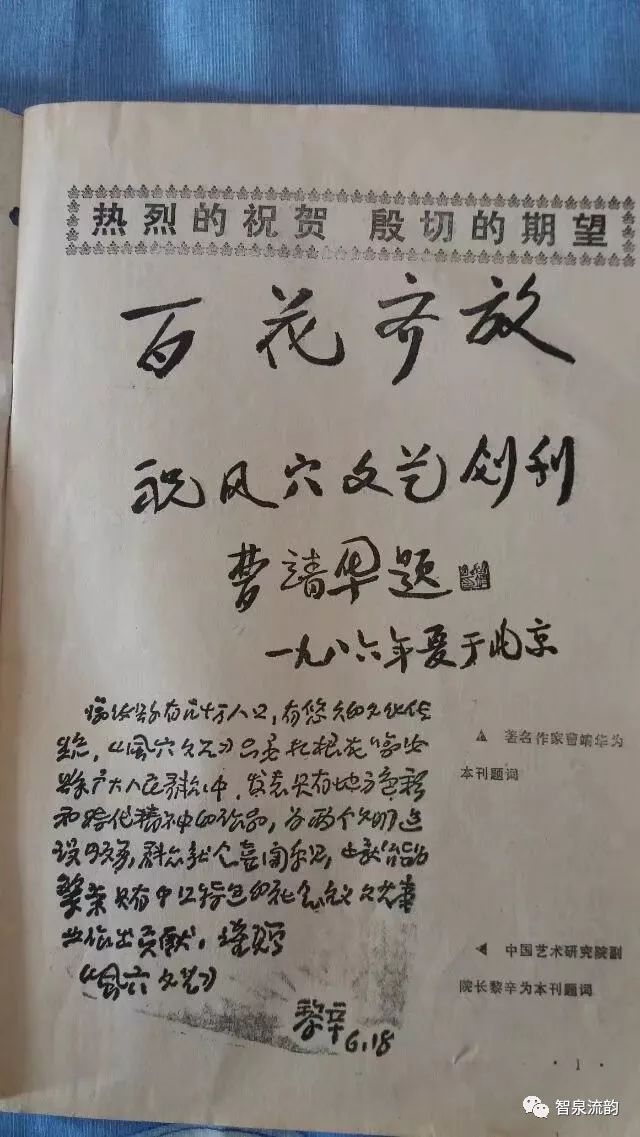

1986年,我成了《风穴文艺》编辑部的一名编辑。

我也在这个时候抖擞起了精神!

一旦解脱了套在身上的有形和无形的枷锁,我的笔便在灵感的彩云中飞动,一发而不可收。我能在丑中发现美,在平庸中看到奇崛,在细小里观察到博大。

省内外报刊纷纷向我约稿,我的作品不断在一些权威报刊发表,颇受好评。

我在汝州市文联工作时任住会的文学创作协会常务副理事长,1997年又当选为汝州市作家协会第一副主席兼秘书长。

我曾亲自参与策划组织了汝河笔会、白云山笔会、牡丹笔会、朝川笔会、刘希夷诗会、计建笔会、第二届牡丹笔会、汝州市文学沙龙、宝烤笔会、火电笔会、焦化笔会、电业笔会、兴业笔会、汝州种鸡场笔会、宋宫笔会、温泉笔会、白龟湖笔会、石人山笔会等等,其中的汝河笔会、第二届牡丹笔会、温泉笔会邀请到黎辛、田中禾、丁琳、乔典运、张宇、孙方友等数十位国内大家名流出席会议,在全国引起强烈反响。

我将一批作家集中起来进行创作,互相探讨,互相交流,产生了一批在传统基础上有所突破的新作,引起省内外文坛广泛关注。我非常尊重业余作者的劳动,不少稿件,我整整保存了10余年之久,有的稿件作者都已经忘记了,却突然收到了我寄去的发有他(她)这篇作品的样刊。

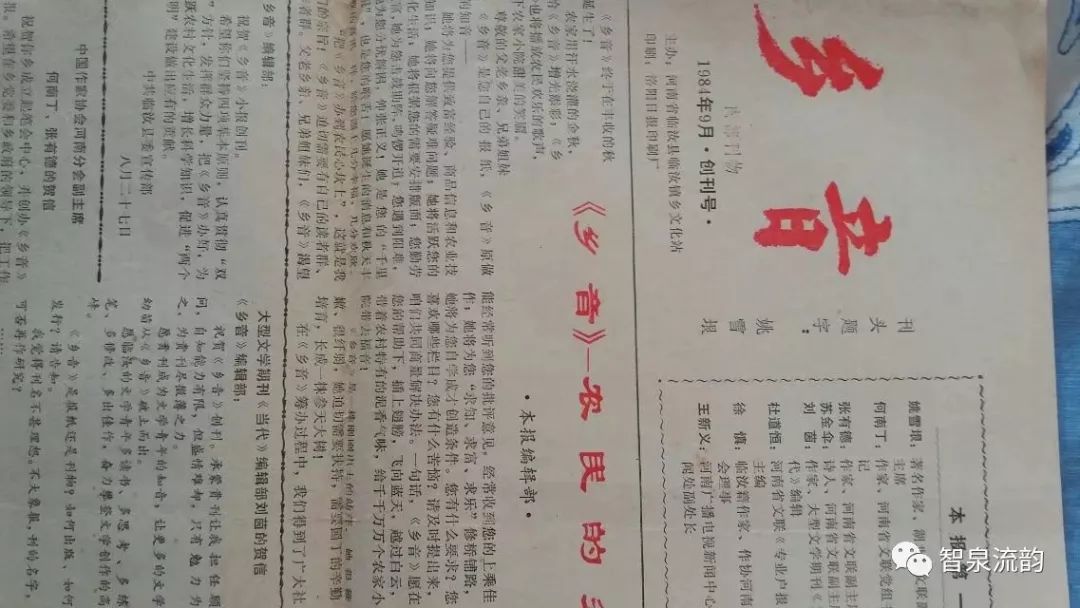

我与大家团结一心,大打攻坚战,奔赴全市各乡镇,督促成立了数十家文学社团组织,成立了文学创作领导机构,我们用《风穴文艺》拉来的宣传费,为每个文学社团订了《文艺百家报》《散文选刊》《奔流》《莽原》等报刊,由我负责每期分发给他们。我们还编发了《文艺简报》《汝州文艺之窗》等内部资料,及时把大家的文学创作成果宣传报道出去;我们还与汝州人民广播电台联合主办了《汝州文学》节目,我们除平时组织文学征文大赛外,每年还组织一次年度文学创作成果评奖,将汝州市作者在省以上报刊发表的作品评出一、二、三奖,颁发证书和奖金;我们在平顶山人民广播电台和河南人民广播电台开办了汝州文学专题节目,在《河南日报》《平顶山日报》《平顶山文化报》和《新城》《河南群众文艺》《豫苑》杂志编发了汝州文学作品专版和专刊,先后与河南人民广播电台联合举办了“汝州种鸡杯”、“云河杯”、“宋宫酒杯”散文征文大赛,与河南省文化厅、河南省群众艺术馆、《河南群众文艺》杂志社联合举办了“宝烤杯”文学大赛,我市众多作家荣获大奖,为文学汝军冲出河南,走向全国铺平道路,创造条件,击鼓助阵,鸣锣开道。我们还出资组织重点作者到泰山、黄山、江苏、上海等地采风创作,选送有潜质的作家到复旦大学、鲁迅文学院进修深造。我们全面发动了包括各文学门类的文学创作活动,《河南日报》、河南人民广播电台以“汝州市兴起文学创作热”为题,多次宣传报道了汝州文学现象。

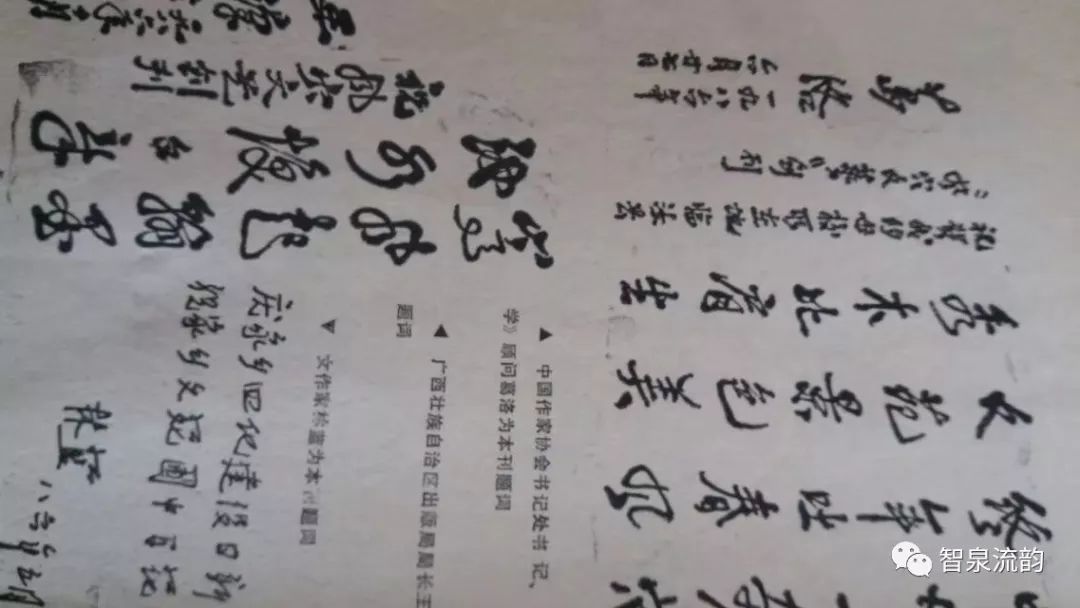

值得一提的是,我们那时候搞活动,财政上没有一分钱的补贴,全靠我们和企业联姻,我们给企业家写报告文学,换取企业家的资金支持。那时候没有电脑,来稿全是手写,从改稿、画版、校对,到出版、写地址、寄杂志,劳动量非常大,我常常牺牲节假日和星期天的时间,为作者服务。虽苦,虽累,但很快乐!我也曾把我们的《风穴文艺》和《沧桑》杂志带到了复旦大学和鲁迅文学院的宿舍、课堂、图书室、阅览室,还有《人民日报》《人民文学》《文艺报》《中国作家》《当代》《收获》等国家级报刊的编辑部,这些大城市的大家名流也对我们的刊物赞不绝口。据不完全统计,《风穴文艺》发表的184篇(部)作品被国家、省级报刊、电台、出版社选用。

这一阶段我们精诚团结,打破禁锢,解放思想,深入调查研究和掌握艺术规律,闯出了一条文学艺术改革创新的新路子,打造了一支在河南有一定影响的汝州作家群。

从1986年到1996年是新时期汝州文学创作事业发展的第二阶段,其特点是在改革开放和建设现代化社会主义的大目标鼓舞下所作的推动文学创作、催生精品力作的努力。

20世纪八十年代是改革开放初期,国门始开,西风吹来之际,感觉敏锐的年轻人,抱着迎接现代社会的热情而掀起的一场文学艺术革新的演练,其动机和目的无疑都是积极的。今日的汝州作家群,大多是当年《风穴文艺》和《沧桑》的作者或支持者,不同程度地受到过现代文学艺术思潮的洗礼,他们经过冷静的反思已逐步走向成熟,成为今日汝州文学界的一支中坚力量。

从1982年临汝县文学协会成立到现在, 在已经行驶了36年的汝州文学号航船上,载有我和同仁们的身影和心血,挚情和理想,我和它已是荣辱与共,难舍难分了。

(责任编辑:王翔)

声明:文章所有文字、图片和音视频资料,版权均属本网站所有。凡经本网协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“稿件来源:本网站”。