林凤眠的诗意孤寂时期

- 作者: 网络

- 编辑:

- 来源: 全息网

- 点击: 311

时间: 2016-04-08 16:13:08

诗意孤寂

1937年,日本侵略者大举进攻华北、华东,抗日战争爆发。 8月13日,日军进攻上海;10月,国立杭州艺专向内地迁移,林风眠通知回法国探亲的夫人、女儿回国,暂居上海租界,自己率艺专师生向江西、湖南转移。他的油画作品无法带走,俱毁于敌人手中。次年春,在湖南沅陵,杭州艺专与北京艺专合校,改称国立艺专,废校长制,改校务委员制,林风眠任主任委员。因与教育部及校内某些负责人意见不一致,痛而辞职,在回上海安顿了家小之后,转贵州、河内、云南抵重庆。在重庆,他避开文艺集中的北培,独居长江南岸大佛殿的一间旧房,专心于绘画探索,他也创作抗战宣传画,但仍认为绘画有自己服务于人类的特殊方式和途径。

“七七”事变前,他曾在《东方杂志》上参加“中日问题笔谈会”,明确地主张对日本侵略者“付之一战”,说:“东邻给我们的不是同情的友谊的手,而是无情的敌视的剑锋!所以,为实现与东邻互相提携计,我们不能不先用大炮震醒它的耳朵,用刺刀刮亮它的眼睛,然后英雄般的同它握手 这样场合的提携才是可能的。”此种社会政治态度和他的纯艺术探索并行不悖。

在重庆,林风眠极少参与社会活动。他虽然历任艺术教育界要职,却不喜欢社交场上的应酬,尤不喜交结权贵,或用非艺术手段达到艺术的目的。在这一点上,他很像曾十分看重他的蔡元培 虽然蔡元培历任要职,却守着一个学术知识分子的独立性。

从本质上说,林风眠是一位纯真的艺术家,而不是一个社会活动家:他既缺乏活动家所需要的对变化着的环境有灵活的应变力,也没有要主持画坛、令群英拜服的领袖欲。他对于艺术教育是充满热情的,但既然在这块地盘上已难以发挥热力,他就毅然且安然地专心于创作。而且,融合东西方艺术,是他早在巴黎求学时期就已确定的奋斗方向,能寂寞耕耘也正中下怀。在远离文化中心地带的南岸土屋,一住就是六年多。

作家无名氏曾去访问他,在居室里看到的是“一只白木桌子、一条旧凳子、一张板床。桌上放着油瓶、盐罐……假如不是泥墙壁上挂着几幅水墨画,桌上安着一只笔筒,筒内插了几十只画笔,绝不会把这位主人和那位曾经是全世界最年轻的国立艺术专科学校校长的人联系起来”。他每天都埋头作画,醉心着水墨和油彩的交合与新生。据李可染、席德进等回忆,他的屋里总是放着厚厚的裁成方形的宣纸,画起来很快,有时一日能画数十幅。

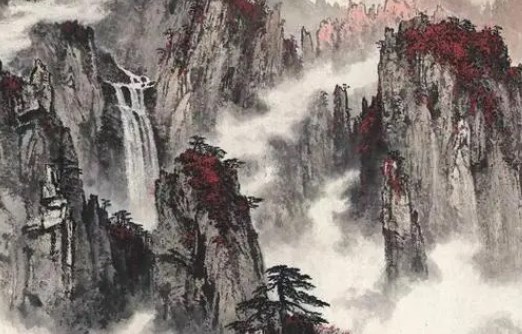

从1938年至1977年,整整40年的漫长光阴,林风眠始终作着寂寞的艺术探索。这期间包括了重庆时期(1938——l945)、杭州时期(1945——1951)、上海时期(1951——1977)。三个时期略有变化,但内在的精神追求是一贯的。就题材而言,这一时期主要是风景、仕女、禽鸟、花卉、静物和舞台人物。作品的色调明朗,情绪转为平和,对现实人世的实感演化为对自然和虚幻人物情境的描绘;水墨和彩墨成为主体形式,油画渐少甚至不见了。激越的呐喊和沉重的悲哀转换为宁静的遐思和丰富多彩的抒写。

笔者在《论中国现代美术》一书中对他这时期的审美情调作过简单概括,说它们“有明快、艳丽、热烈、清淡、幽深、忧郁、寂寞、孤独、活泼和宁静”并在总体上“涌动着大自然的生命,编织着美和善的梦境”。长达40年的探索也经历了变化,如画题渐次广泛,情感渐次深挚,形式语言渐次成熟完整等。但基本的审美追求是一致的,那就是美与和谐、内在抒情性。

你看过他笔下的小鸟么?无论它们是独立枝头,还是疾飞而去;是在月下栖息,或是在晨曦里歌唱,都那么自如平和。抚琴的仕女,灿烂的秋色,窗前的鲜花,泊留的渔舟,江畔的孤松,起舞的白鹭,也都奏着同样的音韵, 没有冲突、倾轧、黑暗、丑恶和肮脏。它们独自存在着,自足自立着;它们沉静而自信,把力量隐在内里;它们远离血与火、是非纷争和喧嚣的市俗纠葛。它们从不张扬跋扈,狂怪奇异和歇斯底里,也不孤傲冷涩或顾影自怜。

这个和谐而美、绚丽而宁静的世界,不只是为了躲避什么,也是为了寄托什么和指向什么。疲惫受伤的灵魂可以在这里歇息,情感的倾斜能够借此得以平衡;花卉禽鸟并不喻比抽象的人格伦理(像某些古典花鸟画那样),也不是市井铺面上炫耀媚美装点高雅的摆设。无月份牌般的妖俗,也无文人土大夫式的古雅。这是一个深刻感觉到人间痛苦与不平的艺术家在相对与现实隔离的、温馨自足的境遇里贡献的艺术美。这美,诚如林风眠自己所想象的,“像人间一个最深情的淑女,当来人无论怀了何种悲哀的情绪时,她第一会使人得到他所愿得到的那种温情和安慰。”

静物是林风眠40年代晚期至60年代最爱画的题材:大多画瓶花、盆花、玻璃器皿、杯盘、水果等。在这一些静物作品中,他探索构图、色彩、线描与色光的结合;探求水墨与水粉、东方神韵与西方形式的统一。在形式求索背后,是对美和生命活力的无穷追求。观赏这些静物,犹如面对一处宁静而灿烂的“桃源”,一片充满情和爱的光焰,一个变化着感觉、心境和情绪的内在世界。在中国艺术家中,还没有人能把静物画得如此丰富、精致,如此具有心理性。

林风眠的仕女和裸女,不同于任何古今仕女画和西方式的裸体作品。他用毛笔宣纸和典雅的色泽,捕捉着一种幻觉,一种可望不可即的美。如果说古典仕女画多传达压抑和遮蔽着的爱欲,西方裸体多表现张扬着和敞开了的爱欲,林风眠的作品就介于两者之间,表现的是升华了的爱欲,感觉朦胧化了的女性美和肉体美。

感官刺激淡化了,对肌肤质感的描绘转移为对姿致情态和文化气质的塑造。爱欲的流露敞开了,但又是东方的、中国的、潜意识的。它有古典仕女的风韵,又有马蒂斯式的轻松优雅;无珠光宝气的华贵,亦无堆粉积脂的香艳;一方面流溢着异性的温馨,又一方面透露出对人欲物欲的厌倦。并无“落花无言,人淡如菊”的感怀,却可以感觉出“乐而不淫,哀而不伤”的老传统的影响。不妨说,这是林风眠创造的融古今中外为一体的女性美。

50年代以后,戏曲人物成为林风眠喜爱的绘画题材。他曾说:“我喜欢看电影和各种戏剧,不管演得好坏,只要有形象、有动作、有变化、对我总是有趣的。”其实“形象、动作、变化”远不是他唯一注意的。作品中无意流露的东西,远比他说出的意识到的多。他一再描绘舞台上的关羽、红娘等,已经袒示了他的选择和意向;而他最多画的《宇宙锋》,把赵高与女儿的对峙,画作一丑一美、一黑一白的对照,不只出于形式的需要,也出自爱憎的投射。他有时把赵女和哑奴以明亮的色调画在前面,而把赵高和赵高式的脸谱作为动荡不安的背景,使人感到比舞台表演更丰富的涵意。

林风眠第三阶段尤其是50岁以后的作品不乏轻快、明丽、辉煌的色调和情境,但许多作品笼罩着一层孤独寂寞的薄雾。林风眠一再重复这寂寞的意境,或者并非有意,只是喜欢而已。但正是在无意中的情感流露,才发自灵府。真诚的画家选择某种形式和结构,创造某种境界,总是与他的某种情感倾向和意识层面相对应的,诚如心理学家所说的“异质同构”。

林风眠早期的水墨画还有灵动飘逸的特色,后来渐渐转向沉静与孤寂,即便那些热烈浓艳的秋色或和煦明媚的春光,也带有此种特色。当然,林画的孤独感并不是空虚感,也不同于佛家说的空茫境界,更没有现代西方画家如契里柯、达利作品中那种荒诞式空漠;换言之,它只是一种寂寞,一种独自欣赏世界的自足的寂寞,不妨再作个比较:八大山人的画也充满孤独,但那是孤独而愤,演为清狂。

渐江笔下的黄山也透着一种孤独感,不过那孤独化作了冷峻,直在他那钩所的松石和严若冰霜的境界中显示孤绝清澈的人格。蒙克的作品也是孤独的,然而蒙克骚动变形的画面没有宁静自足,只有受伤灵魂的恐惧和痉挛。林风眠作品中的寂寞孤独感是诗意的、美的。这诗意既来自艺术家对自然对象(亦即移情对象)的亲切和谐关系,也来自对个人情绪的一种审美观照。而这,又深植于他的气质性格、文化素养和人生际遇。

林风眠幼时受祖父的影响最深。他祖父是个倔强、勤劳的山村石匠艺人,最疼爱他。直到晚年,林风眠总是怀念儿时与祖父在一起的情景,记着老人家“你将来什么事都要靠自己的一双手”的教导。他毕生独立倔强,数十年孤身奋战而始终坚定不移,以至作品也表现出虽孤寂却刚正的特色,这正透射出石匠祖父默默雕刻石头的精神。

林风眠艺术的精神内涵由前一时期向这一时期的转变,从客观方面看,是跟环境的压力(如前述)直接有关的,因此有不得已而为之的因素。但这转变与林风眠的艺术理想和气质心理并不矛盾。从他在这一时期所发表的一系列论文可以知道,他的青年时代虽然感受着社会变革大潮的涌动,也为“中国向何处去”的问题思虑,但根本的着眼点和核心只是复兴中国的艺术。

当他在倡导艺术运动、推行美育的过程中碰到政治这块巨大魔方的压迫和捉弄失败后,他献身于艺术的意志更单纯专一了。而他对艺术的观念,向来不特看重题材,而看重情绪和审美自身 在这点上,康德美学的影响(直接和间接通过蔡元培的美学思想)是明显的。他努力追求能够超越具体的社会功利和有着普遍性与永恒性的审美价值,因此包括他早期的油画创作,也不是为宣传和配合某种社会政治任务而作的。

林风眠的执着纯朴的艺术求索不免孤独,他在各时期总被人觉得“不合时宜”。细心的观者可以发现,林风眠艺术的疏远政治主要还不是出于某种政治如何,乃出于他对艺术本质和功能的看法,以及对艺术创造本身的痴情。他为此曾被批判为“形式主义”、“情调不健康”,乃至遭受政治上和肉体上的迫害。这真是一幕悲剧

上一篇:林凤眠的沉吟呐喊时期

下一篇:林凤眠的呼唤人道