郭进拴|《南丁文集》读后感

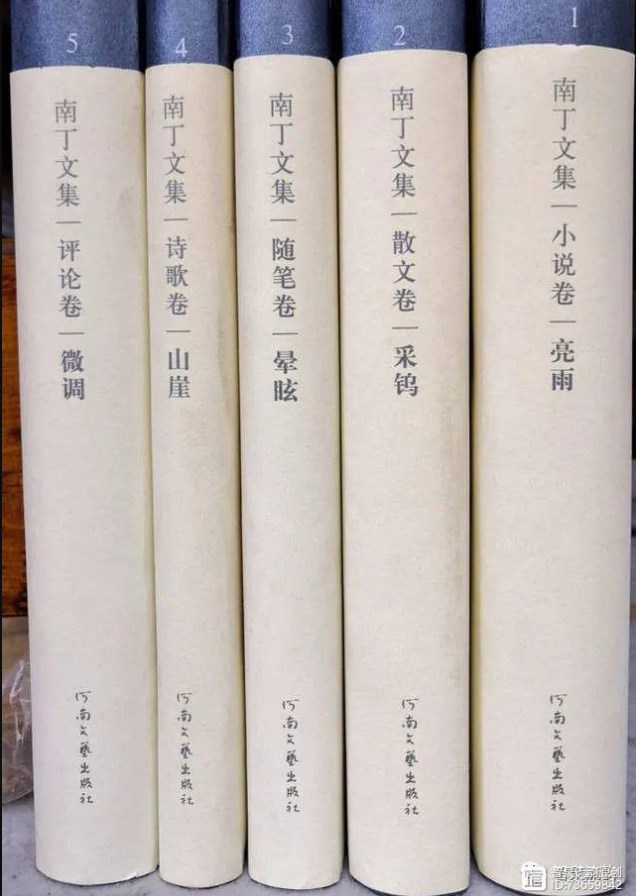

《南丁文集(全5卷)》是2006年河南文艺出版社出版的图书。

南丁原名何南丁,安徽蚌埠人。1950年开始发表作品,1956年加入中国作家协会。历任《河南日报》编辑,河南省文联编辑、专业作家、主席、党组书记,中国文联第五届全委,河南省第七、八届人大常委,河南省文联、河南省作家协会顾问。南丁长期坚持文艺创作和文艺批评,其作品入选《中国新文学大系》和大学、中学课本及课外教材,并被译介到国外。曾出版有短篇小说集《检验工叶英》、《在海上》、《被告》,中短篇小说集《尾巴》,散文随笔集《水印》等。

《南丁文集》共收录300余篇作品,160万字,分小说卷《亮雨》、散文卷《采钨》、随笔卷《晕眩》、诗歌卷《山崖》和评论卷《微调》,每卷内附图片,涵括作家9岁至75岁的生活、写作、工作等内容的照片近200幅。小说卷还收入了部分作品发表时阿老、李焙戈、李伯安、左春、杨小彦、马国强、方照华、毛本华、鲍洁等著名画家所作的精美插图。

《南丁文集》由河南省直作家协会主编,由“中国最美的书”获奖者张胜担任装设计,体现了作家故乡皖南的徽派建筑特色,格调高雅。

通读文集的责任编辑和特约编辑认为,作者虽无意撰写河南当代文学史,由于作者在建国之初省文联筹备时期即在文联工作,从他的文字中不时可以窥见半个多世纪以来河南当代文学发展的轨迹,有其不可替代的文献价值。作者在《后记》中说:“重读这些文字和照片,就是重读我的岁月,我的少年到白头。”此话有些沧桑,但又充满乐观情绪。

南丁作为一个地道的皖江人,十几岁就离开安徽来到河南,他的骨肉血性与中原文化缠绕在一起。1949年,他从华东新闻学院毕业后,进入《河南日报》当,后在河南省文联编《翻身文艺》杂志,1953年又去郑州纺织机械厂体验生活,这段经历促成了中篇《检验工叶英》的问世。

这篇小说发表后的反应很好,人民教育出版社把它编入高中文学课本,诗人邵燕祥在全国青年文学创作者会议的发言中说:“从今天起,我要把轻率发表不成熟的作品当作自己的耻辱,因为这就等于把次品、不合格品供给劳动人民,我们需要‘检验工叶英’来检验我们的成品!”

然而,自古文人多厄运,尤其是身处非常时期,南丁也不例外。1957年他即被划为,两年后发配在大别山进行劳动改造,炼钢采矿。这中间有过短暂的回城,随即遭遇-,全家在西峡县插队落户,从此的12年,他中断了文学创作,直到1977年复出。

关于这十几年的心路历程,《南丁文集》中一张拍摄于1970年代初期的照片最能说明情况:在南阳白河边,南丁微笑着脱了上衣,女儿向阳骑在脖子上,时隔多年,仍有淡淡的温情跃出纸面。我很喜欢这张照片,觉得蕴藏有中国知识分子面对苦难的一份坦然,也蕴藏有与生俱来的一份从容。所以在见面时我说:从这张照片和一些文字中我发现,不管是出力干活,还是进城当官,外界的荣辱得失改变不了你骨子里的书生本色。

这是中国文人的优良传统吧,用强大的精神力量适时冲淡命运带来的不公,并迅速扩张人生的尺度。所以许多年后,当南丁借山村的生活故事,以幽默的方式来描述1958年的荒诞和-的情绪,也就不让人感到意外了。

复出后的南丁,迅速投入到写作中,并于1978年底随中国作家访问团去了西北,当年他创作出被评论家称作“开反思文学之先河”的短篇小说《旗》。1980年春,他被选为河南作协副主席。当时的创作环境是一方面思想保守、眼界未开;另一方面,以刘心武和卢新华等人为代表的“伤痕文学”引发轰动,他们用文字参与思想解放的进程,大胆地以小说形式承载呼唤社会变革的民间诉求,并且取得了明显的效果。与此同时,《收获》、《人民文学》、《诗刊》等老牌杂志纷纷复刊,各地新生杂志风生水起,北京《十月》,江苏《钟山》、广东《花城》、安徽《清明》等大型文学刊物搞得绚丽多姿。

在这样一种大环境下,河南省文联决定在《奔流》杂志的基础上再办一本自己的刊物,培育地方文学,吸收外来营养。1981年5月,《莽原》双月刊问世,跟着就开办起讲习班,组织了令文艺界久违的“采风”活动,这些活动的具体领导者就是时为省作协副主席的南丁。

许多年之后,当我在打量河南文学史时,不得不承认,这些活动为河南文学的发展起到很大作用。1980年代后期,“文学豫军”横空出世,而豫军的中坚力量就有不少出于当年那一期文学讲习班,《莽原》杂志上发表的多篇小说,相继荣获全国优秀作品奖,成为当代文学的经典之作。

1983年8月初,南丁奉命出任河南省文联主席兼党组书记。某种程度上来说,这是河南文艺的荣幸,却是作家个人的损失,当时南丁在《北京文学》、《上海文学》、《奔流》、《人民文学》等大刊都有作品发表,可以说那是作家继1950年代后创作的第二次浪潮。但文联主席的重任难免让南丁的精力受到牵扯,他一方面想安心写点东西,另一方面也想为河南的文艺事业做一点贡献。许多年之后,他写道:“心痛地告别了自己小说创作的好势头。从上任起,我只能将我的日子全都献给我的岗位。”自此,文联来了位主席,文坛少了个作家。主席一干就是八年,这期间他作为河南文艺界的领导者和组织者,培养了大批人才,创办有《散文选刊》、《传奇文学选刊》、《故事家》、《专业户报》、《文艺百家报》、《当代人报》等报刊,支持并协助豫剧大师常香玉以个人名义设立“香玉杯”艺术奖,文联所属各协会各刊物也定期举办各自的评奖活动,以推动各个艺术门类的繁荣发展。一时间,河南文艺大放光彩,为后起之秀的发展在省内创造了良好的环境。

1950年代的南丁,在文学里耕耘;1960年代的南丁,在生活中颠沛;1970年代的南丁,在风雨中飘摇,1980年代的南丁,扛起了中原大地的文艺大旗。

时间之河缓缓地流过了1980年代。

1991年,南丁卸任文联主席,少了政务,多了文章,尤其是散文随笔的写作,越发得心应手,记-程,追想往事,无不涉笔成趣,但对新人的关心,对社会的关注还贯穿其中。这时期南丁的文章,朴素,家常,字里行间闪烁着智慧的光芒,平和中弥漫一股老辣,真如陈年美酒,绵而醇厚。南丁迅速从河南文艺的最高领导过渡到一个在思想上和艺术上全面成熟的作家,2000年,被授予河南省文学奖———终身荣誉奖。

2000年之后,少小离家的南丁先生又有了一次回乡的机会。2002年,鲁彦周先生邀请他参加“敬亭绿雪笔会”,他在合肥看了包公、李鸿章等老乡的故居,随后开始了皖南之行,陪同他的还有身为评论家的女儿何向阳,另外邵燕祥、王火、邓友梅、吴泰昌等老朋友也都去了。

事隔多年,南丁依然清楚记得那次笔会的情景。一行人在宣城茶场品绿雪茶,绩溪、歙县、黟县、屯溪一路看过来,在黄山脚下落脚,72岁又登黄山,老先生是意气风发的,照片拍摄得神采奕奕。是家乡的景色与文化让南丁先生醉了。

南丁说那次笔会还邀请了苏州的陆文夫,考虑到陆文夫身体不好,鲁彦周体贴地设计了路线,让陆文夫从苏州直接开车到宣城会合,可惜他还是不能前来。

这60年,南丁把全部精力都给了河南文艺,想起来就觉得沧桑。不过南丁人虽渐老,心仍年轻。原来一个人年轻与否,和岁月无关,与心灵相连。他说喜欢和年轻人接触,可以让自己也变得年轻。

南丁的写作,把每个读者都当成了自己的朋友,不设防,也不闪烁其词,娓娓道出自己的生活和工作,让人在欣赏其文的同时可以感受其人。

生命不会止于废墟,它总是从毁掉的地方长出新枝。这也是南丁小说为什么记录了那么多苦难而总是怀有葱茏的绿意的原因。这是他献给这个并不完美的世界的深沉而隽永的“完美”意念。

那从神秘的星空洒落下来的歌声,就这样轻轻抚过了现实的残缺,它还给世界的只是爱与谅解,这是文学之所以常青不朽的“新绿”。于此,我不仅从中领略到20世纪时代风云的波谲变幻,更敬仰一个作家心向光明用笔如上的深在趋力。

正如何向阳在评论中所写的那样:

作为专业阅读者,我深受《被告》开头的吸引。那行不可模仿与难以复制的文字是:“王家兴最害怕的是潘淑芝的那一对眼睛”。王家兴是谁?潘淑芝是谁?为什么害怕?害怕的为什么是“一对眼睛”?他们不过是一个男人、一个女人,一个村代表主任、一个乡村少妇,两户对面人家,当然也是一个被告一个原告;一个更应该是被告的原告,一个应成为被告的原告——一再地整到了法庭监狱并延期而至有些疯癫却信念不移的“被告”,发生于上世纪50年代初的故事在小说的元叙事意义上之所以历时经久而魅力不减,一方面源于它自身一直延续的一种引人进入的节奏,而这一节奏的制胜点仍在于这个开放的开头,作为一部小说的第一句,它暗藏了两位主人公对峙的紧张,同时也给出了我们解开两位主人公内心的钥匙。而后者,在上世纪50年代的小说写作中,更有着先锋的意味。

对应于农村少妇潘淑芝那双让王家兴害怕的一对眼睛的,是潘淑芝眼中王家兴的“笑”,是他恶意的狞笑时露出的“闪着黑光的尖利的牙齿”。这些浅淡的白描式书写中渗透的心理探索与双关意味,在今天看来也价值非凡。然而,比开头、节奏和心理都更为重要的是人物,更确切地说,是人物的信念,这信念不是通过小说家的解说表达出来的,更是女人的那对眼睛“说”出来的,是“她看到”的,相对于“憔悴的面容”、“流下的眼泪”、“委屈的、羞辱的、破烂的生活”之所见,她更看见了“蓝色的天空”、“金色的阳光”、“绿色的正在茁壮成长的垂杨柳和广阔无垠的绿色原野”,“她觉得世界这么好,死了才真可惜,才真是傻瓜。应该活下去”。

整部小说对于法庭没有过多书写,而真正“对簿公堂”的交锋是潘淑芝、王家兴在选举会上,那段情节真是精彩有力,而“罪上加罪”的潘淑芝对“一切都会好起来的”固执相信,更使这部小说获得了某种动力。而我以为,小说更深的意旨在于对于秦信式法官的“清理”,更在于“法官,这是决定人的命运的人,要是麻木了,要是像理发师谈着头发的样式那样谈着人,那真是可怕。法官,这是一种危险的职业,需要怎样谨慎的人去做啊”的认知,这种认知即便放在60年后的今天再看,仍是真理。最后,小说对于人物去向的交代简洁明快,这一干净利落的文风在《尾巴》等作品中更是发挥得淋漓尽致。

不仅语言,《尾巴》的中篇架构能力更趋成熟,它用了“小标题”法来结构全篇,譬如,“一,讲故事之前,有必要啰嗦几句,诸如时代背景之类”题下的开头,“公元一千九百七十六年夏季的白果树村,在许多方面回到了原始时代。比如耕地,原是有一台拖拉机的,可是没有柴油,只好还把老牛请出来”。此后还有,“比如吃粮”,“比如洗衣”,“比如取火”,“比如照明”等等,不一而足,这个时代背景交代得何其精彩,又何其充满了反讽意味,比如,“人呢?人的情况就更为严重,尤其值得忧虑,据马克思主义经典作家认为,猴子变成人之后,就没有尾巴了。有无尾巴,应当是猴子与人们相区别的标志之一。可是,不知怎么一来,白果树村的一些人们却又长了尾巴了:这就回到原始社会以前去了。”“人类岂能与猴类共处?于是,就有了一个割尾巴的运动”。南丁式的黑色幽默,不仅让我们领略到作家的才智,更成为推动整部小说上升的“旋转力”,在这反讽对应的变形了的“时代背景”里,我们才可理解梁满仓老汉的愚忠,梁铁的铁一般的沉默,梁继娃的睿智机警,也才能站在这个已经拨乱反正后的时代回望那一变形时代,理解小说家写下“割资本主义尾巴”的对于“尾巴户”的“资本主义之鸡”的革命,对于“尾巴”的手术、刀割和铁烙;才能理解动员会上孙德旺的“十三杯茶,八回厕所,二十六支大前门牌香烟”的艰难动员;才能理解梁满仓老汉的对于“两头母猪,三棵树,三十只鸡”的坦白交代;才能理解后生梁继娃读恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》时的所思所想。

《尾巴》的华彩乐章是梁继娃与孙德旺的对垒一段,面对孙德旺的“你想到其他的后果没有呢?比如说坐牢,杀头”的威胁,梁继娃的“自由与生命”的回答是坦然的,面对“想社会,盼社会,谁知社会恁受罪”的民谣,孙德旺的感觉是使鱼咬住了钓钩的喜悦,而梁继娃的回答则是它是“人民的呼声,人民的批判。人民对某些人搞的带引号的社会主义的批判!”社会主义不是贫困,不是劳动日值20年一贯的两角七分钱,所以,我们的梁继娃会对“左”得可爱的县委书记孙德旺说,“我可怜你们——你们这些可怜的尾巴们!”并坚定地告诉他,“你错了。你把权力当成了真理。这是两个东西。权力不等于真理。”小说主人公的这种呐喊在今天仍不过时。

整部中篇小说响彻着几乎都是男性的声音,但最让我难忘的还是着墨不多的一位女性梁张氏——送丈夫参加解放战争的伟大的农村少妇、现行反革命分子的母亲。我发现南丁小说中总有一个女性形象,她有时是刚强坚忍的潘淑芝,有时是聪明善良的章慧,而这里这个“她”是集烈属与反属于一身的“一个独立的人”。小说对张妮的描写是有节制的,同时也是小说中最具抒情的段落,那个年轻时冒雪跑15里山路看歌剧《白毛女》的张妮到了70岁时要去北京告状,而“夜色未退的朦胧中,她背上包袱,挎上篮子,谁也没惊动,悄悄地走了。她过了金马河,在那个山的弯路处,停下了脚步,站了很久。那是她丈夫回头看她的地方,是她最后看到她丈夫身影的地方”一节文字,不仅是对“割尾巴”式的假社会主义的最大质疑,而且隐含着梁继娃所言的“人民的胜利”。人民,当“他”聚合为“人民”时是强大无比的,但人民不是概念,南丁为我们揭示了“人民”的每一个个体,“人民”的个体性和散在性,“人民”是人,是一个个血肉丰满、爱恨分明的独立的人,这一个个人不一定是强大的,而在生活中他们多数往往是弱者,他们生活在最底层、最具体的生活里,他们顶着农民、林管员、烈属等各样的身份,叫着梁张氏、潘淑芝、沙打旺等不同的名字,但他们才是最有生命力的,只有他们会赢得历史最后的胜利。山坡上的连翘花开了,又一个春天来了,爱情也来了。作家在1979年至1980年铺开的纸上,写道:“万物生长啊,万物生长”。

对于“绿树,红花,庄稼,真理,善良,美好,科学,民主,理想,爱情”的期盼,此后《新绿》中延续着这一主题。当然这所有的美好的建立仍是在对于历史的反思之上的。小土炉残骸遍布的褐色的秃山头,大炼钢铁时代的废墟,“五八年的产品”,生于“一天等于二十年”那年自称41岁而实际只有21岁的后生,“花栎山——四望山大队文物保护单位”的木牌,在记录历史教训的黑色幽默里,我们结识了甄山、贾青、沙打旺、崔志云,还有讲述沙打旺的作家乔三元,对于林管员的角色与荣辱的记述无需我多言,小说自有它不可转述的精道,尤其是农民家的一顿派饭,其中的论辩意味深长;而“社会主义应当放到农民的饭桌上来,可以看得见的,可以摸得着的,可以咀嚼的,可以品尝的”;和“我们的人民敢于公开地批评我们党曾经有过的失误,作为一个共产党员,我是感到鼓舞的。这与损害党的形象无关。这正是爱护党的表现”;“我们自己的疮疤。什么疮疤呢?’左’的疮疤!”以及“我们中国人类社会的生态平衡,由于历次扩大化的阶级斗争,遭到了相当严重的破坏”,而平反冤假错案是恢复生态平衡等认识,不仅在故事发生的十一届三中全会的第一个春天写下时有见识,就是放在今天也是意义非凡的。小说的“补遗”写得优雅迷人,如绿意盎然的春夜,一切在返青,心田也不例外。

那位小说中的农民作家,那段艰辛生活的直接见证者,在经历了这一切黑白颠倒之后,依旧仰头望星空,他在追寻什么呢?他所追寻的,难道不是“不论是夜色未退,还是更深人静,我都听到过从大山上传来过的他的歌声。叫人以为那是从神秘的星空洒落下来的”。

正是。生命不会止于废墟,它总是从毁掉的地方长出新枝。这也是南丁小说为什么记录了那么多苦难而总是怀有葱茏的绿意的原因。这是他献给这个并不完美的世界深沉而隽永的“完美”意念。

于此,我因爱他,也爱了这个世界。正如我爱他思想中的“完美”,而原谅了这个世界的不够完美。

那从神秘的星空洒落下来的歌声,就这样轻轻抚过了现实的残缺,它还给世界的只是爱与谅解,这是文学之所以常青不朽的“新绿”。于此,我不仅从中领略到20世纪时代风云的波谲变幻,更敬仰一个作家心向光明用笔如上的深在趋力。

这样才可能接近并写出胜利的真正源头。握在我们手中的笔,它看似纤柔,由此聚合的力量却强大无比。

作者介绍:

郭进拴,笔名智泉。中国作家协会会员,河南省报告文学学会平顶山分会会长,平顶山学院客座教授,《智泉流韵》原创文学公众平台创始人,《文艺界》杂志社总编。已出版《湛河大决战》《磊裕烽火》《洪流滚滚》《美女山,美人河》《六十岁说》《童趣儿》《人间真情》《命运》《我的鳌头》《村魂》《观音菩萨传》《风雨龙潭情》《壮歌风云路》《月是故乡明》《岁月芬芳》《新城美韵》《乡情老更深》等六十余部。

(责任编辑:王翔)

声明:文章所有文字、图片和音视频资料,版权均属本网站所有。凡经本网协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“稿件来源:本网站”。

上一篇:郭进拴|重读恩师张一弓

下一篇:郭进拴|周大新和他的三部长篇小说