线描的发展之远古时期

- 作者: 本站编辑

- 编辑:

- 来源: 全息网

- 点击: 116

时间: 2010-10-27 21:21:07

|

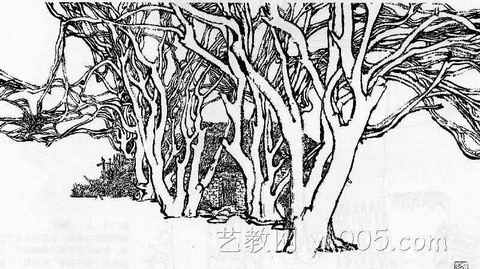

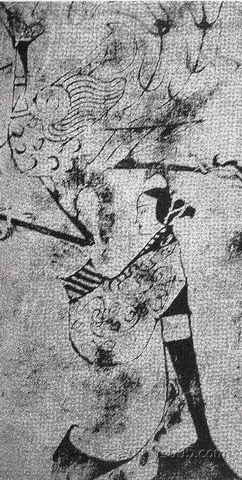

线已成为人类造型的本能, 线,弯曲成型,极其简单。 在现在人看来,用线来画出些简单的形象,好像是与生俱来的,几乎所有的人都能描上几笔。记得小时候,即使没有纸和笔,也没有人来教,我们都可以用树枝在地面上画出极其简单的人、动、植物、游戏图案等。能做到这些,感觉只是一种本能,非常容易与自然不要小看人类的这种“线造型”本能,它是原始人经过了上百万年的进化和努力,一直到新石器时期的后期,也就是3万年前,才具备了这种“线造型”现象。而环视一下周围,其他任何动物都没有主动再现“它物”的能力。 由于线造型极其简单,再经过几万年的进化后,已成为人类造型的本能。  形状特征 勾线、涂色是平面造型中最为常用的两种手法,而“勾线”的简明性,非常有利于造型。 勾线以什么为依据呢?就是以物体的“形状特征”为依据,以“轮廓线”的方式为表现,通俗地讲,就是“勾形”,它是绘画的起点。 “特征”的含义,就是不以对象形状的“绝对准确性”为标准,而是以物体的“名称”概念为基础的、与“它物”相区别的造型特殊性。各种实体都有不同的形状特征,所谓山有山形、树有树形。尤其是动、植物,必须以各自独特的形状特征来区分相互的类别、族群、尊长、性别等。当然,动、植物经常也会为了生存的需要。用各种的方式破坏、隐蔽自身的形状特征。 描绘物体形状的“绝对准确”性,是近代写实模仿与照相机发明后,才产生的事,历代(包括近、现代)一般都不把形状的绝对准确性当作艺术的最高标准。由于各时代、各国、各民族、各宗教及个人的审美角度与归纳方法的不同,也就产生了各自特殊的造型特征。假如从“绝对准确”的角度来看,这些特殊的造型特征,都带有“程式化”、 “历史时代感”、 “装饰感”、 “个性化”的意味。 轮廓线 形状利于认知,而“轮廓线”就是对“形状”的具体表现。 其实人的视觉认知物体,不单单是靠大的形状,还包括小的形状、结构、明暗、色彩、质感等等,这些现象对于视觉来讲,都是在瞬间综合完成的。人类通过习惯的本能,根据自身的生存需要,将许许多多的物体按其各自的特征、属性等进行归纳,并寇以名称,以便快速地给予确认,但视觉的认知最为基础的,却是物体形状的外轮廓特征,确切地说,就是物体“大”的形状。 大家知道,视觉识别的要素都是由“光”所造成的。当夜幕降临时,物体会越来越看不清楚:首先消失的是细节,然后是体积、结构、质感、色彩,最后只剩下由明暗所造成的物体大的轮廓,也就是我们常说的“剪影”效果。但我们依然会从这种剪影的形状上来辨明物体的属性:哪些是树,哪些是建筑,哪些是台阶,哪些是人等等。从以上的现象来看,以“形状特征”的方式来辨别物体的属性,是最为有效的,也是最基础的。 有些物体的形状特征比较难于表达,例如烟、云、气、水、光等,它们的形态往往变化过大,有些甚至于眼中“无形”。古代人还是通过程式化的方法,将它们的运动特征概括性地表达出来,具有重复的波折、曲线、放射等造型特点 世界万物的形象是复杂的,如果想将自然中所有的视觉要素、细节全部都描绘下来,别说是原始人,就是我们现代人即使经过严格、刻苦的训练,也是不可能的。物体以形象的“形状特征”形式出现,是原始人长期观察与经验积累所形成的归纳结果,他们通过感觉,将物体的众多要素进行概括,尽管所画的许多动物造型并不十分准确,但已然抓住了这些动物形状的主要特征,并没有造成“牛与羊”等类似形状的混淆,这表明原始人已有类似“专业绘画”人员的产生。  洞穴壁画 距今约3万年前,人类创造出绘画艺术,主要分为洞穴壁画和彩陶两大类。 洞穴壁画的形象主要为大型动物,说明人类正处于狩猎的时期,这些作品均以线勾勒出形状,再平涂上颜色。 原始人在描绘动物的形状特征时,表现出非常大的智慧——突出动物的“侧面”。 动物都是匍匐前进的,用正面进行表达只能出现头部与前肢,形象过于对称,显得呆板,尤其缺乏对身体及四肢的充分表达,展现不出动物奔跑的天性。因此,用“侧面”来表现动物的造型方式,是原始人在艺术上的伟大发明。 而刻画人类相对有些不一样,他们通常是直立的,从正面来表现依然可以将头、身、四肢全部都展现出来。所以在原始人的绘画中,人物正面的形象通常处于静态,而动态则以侧面的表现为主。 陶器 人类经过长期的实践,发现泥土很软,制成各种以圆形为主的器皿要比改造石器容易得多,而且经过火烧后会变硬,不怕水冲,不易破碎,利于盛水做饭,极大地改善了人类的生活条件。因此以圆形为主的彩陶艺术,在原始时期蓬勃地发展起来。 陶器的发展导致装饰、图案艺术的产生,并带有“完整设计”萌芽的意味,即“功能性审美创造”。 线,是这些图案的描绘基础,先用线勾画出这些图案的框架,然后再平涂上不同的矿物质燃料,烧制而成。    装饰的兴盛 如果说原始时期的图画只有简单的动物、人物、器皿与符号的话,奴隶时期的图案形式,几乎遍布了所有人类的衣、食、住、行,以上层社会为主要体现,并以“图案”的方式居多。从埃及的金字塔、壁画,中国的青铜器中可以看出这一倾向。 装饰具有高度概括、提炼、归纳的特点,并不以自然形象的准确、真实为追求,往往其造型都是依附于建筑、实物与器皿之上,起到美化的作用。在这些形象背后所支撑的是美的形式法则,诸如:均衡、节奏、旋律、疏密、对比等,使画面产生秩序感。 不管形象与内容如何变化,只要其组合符合形式法则的规律,就具备“美”感。 在古埃及的壁画与中国战国时期的帛画中,人像大多是侧面的,这说明两个古国都发现了“侧面”最能体现人物体态的特征。而埃及人更绝,他们发现用侧面的方式不能充分地体现“肩部”的特征,就在头、胯、腿都是侧向的前提下,将肩部画成正面,造成了极其独特的人物构成方式,展现于世界。 中国装饰的特点,主要还是体现在青铜器上,用以区别尊卑,显示权威,非常具有力量、恐怖感。其图案以“回纹”的形式为体现,附着于各种礼乐、器皿之上。 装饰时期的造型具有高度的共性,人物、飞禽、走兽、图案的各自形态,一眼望去几乎是一个模子刻出来的,只有在区分社会秩序地位时,才将主人形象的尺寸扩大。 装饰归纳的终极结果导致“符号”的产生,而符号都是有象征意义的,由各种具有象征意义的符号连接起来,文字就出现了。两个古国最初的文字雏形,都带有很强的“象形”性。 这个时期“线”的表现水平,已比原始时期进步了许多,线条流畅、粗细均匀。在中国的战国时期,第一次给“线”起了名称——“高古游丝”,而流传于后世。 |

相关内容