季秀伟绘画解读

- 作者: 本站编辑

- 编辑:

- 来源: 全息网

- 点击: 1163

时间: 2015-02-28 17:16:06

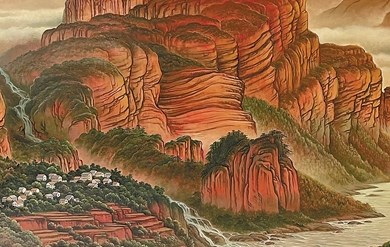

从长安画派先驱赵望云、石鲁先生始,以文人笔墨写西北自然山川或人物生活,已然成为长安画坛之传统。秀伟自幼深受长安画派之影响,恪守艺术从生活中来的信念,在承继北派大山大水气度和宋画写实特征,他特别关注自然的“现实”特征和由写生而得的对生活实感的积累,并由纯正的中国画笔墨去表现。近二三十年、当许多艺术可由临摹和一种理念或现代文化实验室生产出来时,秀伟一刻也没有动摇到自然和生活中去感受艺术的信念。他坚信蒙养了厚重灿烂历史文化的这方水土,是他艺术生发的母体。所以,三十多年来,他每年春秋二季都背上硕大的画板去写生,他的执着感动并影响了一批人,当然也受到一些以文人画家自诩者的讥讽。但他立定精神、不趋时好,画坛的潮起潮落,观念纷争,他都置之度外。他依托地域文化的特色找到了抒发内在情感的切入点,他为自己审美理想的充分表述,不息的在山野中徜徉,在荒原上奔走。

他在写生中,即承继了长安画派的理念,也总结了属于自己的写生理念和写生方法。每到一地必悉心观察,全神贯注,以格物致知的精神,对物象客体特征进行准确的把握,在此基础上力求意境之营造,气息之渲染。而他回来创作时的方法正好和写生相反,他先在心中酝酿主题意境和气象,再去营构图形。营构大图时,并不参考平时写生,只待构想成熟,情怀意绪饱满时,用干淡墨在纸上将大形一挥而就,大构架略朦胧成形,再写局部,且边画边改,边改边画。他善用短线积墨,千重百复、密密砸砸,墨线欲接还断、续断相连,景物之形与笔墨之浑,迷漓斑驳,积写数日后,交错叠加的笔墨达到了灰黑厚重,空白处有了光亮和气脉的相通,苍润已显,虚实相生、气象成形,作品从容自立。

山水画中积墨法最难、把握不好便成死墨,秀伟数十年的摸索打造,在积墨法上取得极大的成功,且机杼自运,自成家法。他用笔本属雄肆一路,气势开张,力度饱满。为了在反复积墨中体现用笔的质量,他抑恣肆而重沉郁,敛飘洒而求稳健,用墨上他以干淡苍润施之。积墨过程中并无定式,往往形随意改,意随笔变,活脱抒写贯穿始终。他的积墨过程可达几十天,但从笔墨上看却无处不通透松动。秀伟平也日里作小品的笔墨潇洒快意,翁郁淋漓,意趣清发,轻松自得,但他更愿以英雄般的意志力去挑战自我,去创作史诗般的鸿篇巨制。早在上世纪八十年代,他曾用五十五张四尺宣接在一起用几个月的时间画了一幅梅花图。九十年代,他客居广东,2米乘6米的大画他用积墨法画了十多幅,耗时近2年。秀伟的创作过程实际上深印着他对艺术的虔诚,也反映了他对中国山水画表现上的当代性思考或个体上的一种思索。他首先认为艺术是要不断推陈出新的,无论在表现题材和形式手段上,都不应陈陈相因。再则艺术是内心情感的表达,面对如此丰富的自然和人的世界,简单化的概括难以抒发内心的情怀,因之他在自己的艺术理想上,有了一种自觉的选择和并非轻松自娱式的追求。

秀伟在这些年的创作中,非常注意自然物象的原生态表达。多年的写生从开始画名山大川到抒写野山荒原,他逐步在地域寻找中发见内心情感的指向和在审美价值上的意义,他不顾交通闭塞、生活条件艰苦,四处寻找那些自然生态未被现代工业社会浸染的老庄园,老民居,他觉着这些地方保留着最后的淳朴。是他艺术表现中实现审美理想的圣地,也是他艺术创作汲取养分的源泉。每见到这样的地方,他激性洋溢,精神亢奋,会充满感动地去对景写生。当然在他内心深处涌动着回归家园的暖意。

应该说,中国画在历经一个世纪内忧外患后的今天,仍面临诸多艰难的抉择,时代的疾速发展,西方审美思潮的强势影响,以及传统文人画笔墨的泛化倾向,都使当下中国画陷于新的问题之中。对民族画学的承继如只在文人写意笔墨的熟练玩弄上去演练,或一味赏玩经典笔墨形式,这使得作品内质的空虚和内美精神之缺失,也往往会失去向更深广的内心世界和对象世界探索的动力。而如何在创作中将情感,笔墨和气象万千的自然造化有机结合,摒弃急功近利,立足长期修炼,季秀伟的创作历程给我们以深深的启发。

事实上,季秀伟的写生创作过程,是由朴素的情感而走上了文化的自觉,由寻找表达内容的独特性渐而进入一种地域文化价值意识上的思考。家园的回归,意在对中国传统文化精神的溯源,对民族画学文脉的延展。当然这一过程不仅为从视觉上构筑新的形象图景提供了可能,也为笔墨语言的生息发展拓展了空间。在这里,家园题材的写生与创作,对季秀伟而言有着更为真切的实际动力,他在自己发见的生活空间里,探索着笔墨表达的可能,增添现代审美意识的原素,承继并丰富着民族绘画语言的表现外延,以此伸展和张扬着属于一个艺术家的独特视角和情感趋向,表述者自己对这个丰富世界的理解或即将逝去的淳朴的记忆。

他在写生中,即承继了长安画派的理念,也总结了属于自己的写生理念和写生方法。每到一地必悉心观察,全神贯注,以格物致知的精神,对物象客体特征进行准确的把握,在此基础上力求意境之营造,气息之渲染。而他回来创作时的方法正好和写生相反,他先在心中酝酿主题意境和气象,再去营构图形。营构大图时,并不参考平时写生,只待构想成熟,情怀意绪饱满时,用干淡墨在纸上将大形一挥而就,大构架略朦胧成形,再写局部,且边画边改,边改边画。他善用短线积墨,千重百复、密密砸砸,墨线欲接还断、续断相连,景物之形与笔墨之浑,迷漓斑驳,积写数日后,交错叠加的笔墨达到了灰黑厚重,空白处有了光亮和气脉的相通,苍润已显,虚实相生、气象成形,作品从容自立。

山水画中积墨法最难、把握不好便成死墨,秀伟数十年的摸索打造,在积墨法上取得极大的成功,且机杼自运,自成家法。他用笔本属雄肆一路,气势开张,力度饱满。为了在反复积墨中体现用笔的质量,他抑恣肆而重沉郁,敛飘洒而求稳健,用墨上他以干淡苍润施之。积墨过程中并无定式,往往形随意改,意随笔变,活脱抒写贯穿始终。他的积墨过程可达几十天,但从笔墨上看却无处不通透松动。秀伟平也日里作小品的笔墨潇洒快意,翁郁淋漓,意趣清发,轻松自得,但他更愿以英雄般的意志力去挑战自我,去创作史诗般的鸿篇巨制。早在上世纪八十年代,他曾用五十五张四尺宣接在一起用几个月的时间画了一幅梅花图。九十年代,他客居广东,2米乘6米的大画他用积墨法画了十多幅,耗时近2年。秀伟的创作过程实际上深印着他对艺术的虔诚,也反映了他对中国山水画表现上的当代性思考或个体上的一种思索。他首先认为艺术是要不断推陈出新的,无论在表现题材和形式手段上,都不应陈陈相因。再则艺术是内心情感的表达,面对如此丰富的自然和人的世界,简单化的概括难以抒发内心的情怀,因之他在自己的艺术理想上,有了一种自觉的选择和并非轻松自娱式的追求。

秀伟在这些年的创作中,非常注意自然物象的原生态表达。多年的写生从开始画名山大川到抒写野山荒原,他逐步在地域寻找中发见内心情感的指向和在审美价值上的意义,他不顾交通闭塞、生活条件艰苦,四处寻找那些自然生态未被现代工业社会浸染的老庄园,老民居,他觉着这些地方保留着最后的淳朴。是他艺术表现中实现审美理想的圣地,也是他艺术创作汲取养分的源泉。每见到这样的地方,他激性洋溢,精神亢奋,会充满感动地去对景写生。当然在他内心深处涌动着回归家园的暖意。

应该说,中国画在历经一个世纪内忧外患后的今天,仍面临诸多艰难的抉择,时代的疾速发展,西方审美思潮的强势影响,以及传统文人画笔墨的泛化倾向,都使当下中国画陷于新的问题之中。对民族画学的承继如只在文人写意笔墨的熟练玩弄上去演练,或一味赏玩经典笔墨形式,这使得作品内质的空虚和内美精神之缺失,也往往会失去向更深广的内心世界和对象世界探索的动力。而如何在创作中将情感,笔墨和气象万千的自然造化有机结合,摒弃急功近利,立足长期修炼,季秀伟的创作历程给我们以深深的启发。

事实上,季秀伟的写生创作过程,是由朴素的情感而走上了文化的自觉,由寻找表达内容的独特性渐而进入一种地域文化价值意识上的思考。家园的回归,意在对中国传统文化精神的溯源,对民族画学文脉的延展。当然这一过程不仅为从视觉上构筑新的形象图景提供了可能,也为笔墨语言的生息发展拓展了空间。在这里,家园题材的写生与创作,对季秀伟而言有着更为真切的实际动力,他在自己发见的生活空间里,探索着笔墨表达的可能,增添现代审美意识的原素,承继并丰富着民族绘画语言的表现外延,以此伸展和张扬着属于一个艺术家的独特视角和情感趋向,表述者自己对这个丰富世界的理解或即将逝去的淳朴的记忆。

上一篇:季秀伟山水画的艺术追求

下一篇:回归家园的暖意