中国画的灵魂

- 作者: 本站编辑

- 编辑:

- 来源: 全息网

- 点击: 1258

时间: 2015-02-28 17:26:37

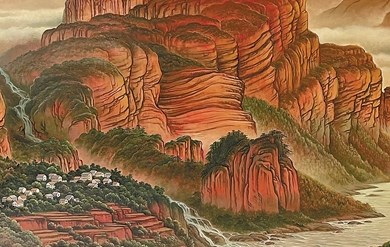

“气韵生动”是中国画的灵魂。怎样才能谈一幅画气韵生动呢?我想不外以下条件。

(一)、画家对生活的熟悉,有敏锐的观察力,受生活的感动产生激情,也就是“灵感”。如五代画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》,描绘韩熙载夜宴的几组活动场面,人物刻画入微、气韵生动。宋代画家张择端的《清明上河图》,描绘汴京城乡繁华的场面,生气勃勃。周思聪的《周总理在邢台地震灾区》,生动感人的刻画敬爱的周总理关心人民群众,与人民同甘共苦,人民群众渴望周总理到来的动人景象。李可染、白雪石多次到漓江写生,他们的漓江山水元气淋漓,气韵生动。1980年10月在桂林我访问了程十发先生,问他中国画的韵律节奏如何体现,他没有直接回答我的提问,却说:“中国画最重要的是要画的生动,不论人物、山水、花鸟都要生动”。生动来源于生活感受和激情。明清有些山水画家走向下坡路,人们看了枯燥,没有生气,就是因为这些画家脱离了生活,临古成风,陈陈相因,走向公式化概念化,虽有一定的笔墨功夫,但不能气韵生动。

(二)、中国画的经营位置,也就是布局和构图,都和“气韵生动”有直接的关系,如“开合争让”、“宾主朝揖”、“纵横交错”、“虚实藏露”、“计白当黑”等规律,都是讲“气势”要连贯,“气韵”要生动为重要条件。中国画在构图中多采用散点透视,不受焦点透视的限制,这是“源于生活,高于生活”、“似与不似之间”的创作原则的运用。

(三)、中国画的“气”、“气韵生动”主要体现在笔墨的运用上,笔墨的指导思想是什么?李可染先生说:“可贵者胆,所要者魂”,笔墨的目的要达到“气韵生动。”关于“气韵生动”古人论述很多,如明代唐志契说:“盖气者:有笔气,有墨气,有色气,而又有气势,有气度,有气机,此间即谓之韵”。唐岱《绘事发微》中说:“凡物无气不生,……有气则有韵、无气则板呆矣,气韵由笔墨而生,或取圆浑而雄壮者,或取顺快而流畅者,用笔不痴不弱,是得笔之气也;用墨要浓淡相宜,干湿得当,不滞不枯,使石上苍润之气欲吐,是得墨之气也。不知此法,淡雅则枯涩,老健则重浊,细巧则怯弱矣,此皆不得气韵之病也。”有人说中国书画的笔墨运用也是一种气功,我是很赞同的,不过这种气功是书画家常期在艺术实践中严格训练出来的一种“力透纸背”的特殊气功。这与杂技演员的技巧表演运用气功,歌唱家发自丹田肺腹的气力产生的歌声,不是简单出自声带和口腔是一个道理。谢赫六法中“骨法用笔”列为第二条。书法、中国画以线造型为主,用笔要有气力,内含骨骼,如锥画沙,如折钗股,如屋漏痕。书法和中国画的运笔是运气产生的力起作用于毫端,用笔忌板(腕弱笔痴、平扁不圆)、刻(笔迹显露、妄生圭角)、结(行笔凝滞、不能流畅)、礭(用笔拘谨、状如雕切)。线条要刚柔相济,刚中有柔,如棉裹铁,勾、皴、擦、点、染都要凝重沉着而不板滞,灵活急速而不浮华松散无力,用笔还要有提按顿挫的转折变化,急徐相间有节奏。中国画用笔主要体现在“气”上,而运墨则体现在“韵”上,即“韵味”、“韵律”和“节奏”。中国画讲究墨分五色,即浓、淡、干、湿,焦,用墨要灵、活、清、明、厚,不能呆、滞、浊、晦、薄。用墨的成败对气韵生动关系极大。实际上笔与墨是分不开的,笔为墨骨,墨为笔魂,笔中有墨,墨中有笔,笔是通过墨来显示的,墨是通过笔来传达的。笔墨是中国画的特殊节奏韵律,特别是写意画更为突出,它不同于其他画种。我国古代和现代对笔墨的运用积累了丰富的经验,如人物画运笔有“曹衣出水”、“吴带当风”等十八描,山水画有披麻、折带、斧劈、荷叶、解索、乱柴等十六种皴法,用墨有积墨、破墨、泼墨、宿墨、泼彩、破彩等各种墨法。

一幅好的中国画很讲究笔墨的气势连贯,一气呵成。所谓一气呵成,也有两种情况:一种是挥毫时间较短的写意人物、花鸟或山水,画家利用几分钟或几个小时可以一鼓作气的将一幅画完成,这当然比较容易气势连贯,效果较好;但也有些鸿篇巨制的写意画或工笔画需要几天或几个月才能完成,是没有办法一气呵成的,但也要作到气势连贯,这是靠画家自己的笔墨气功的连贯性和一致性,同样可以显示出一气呵成的效果。

也有少数画家以为自己使用中国画的工具材料,毛笔和宣纸作画就是中国画了,他(她)们的用笔、用墨、用色、没有摆脱西画(油画、水彩)的方法、画花是用颜色摆上去,用墨也是摆上去,勾线很少变化,没有懂得“骨法用笔”的实质,不具备中国传统绘画的气功,即力透纸背,一气呵成的艺术效果。由于中国画工具材料的局限性,也达不到西画色彩丰富的长处,岂不是扬短(局限性)避长(传统笔墨气功)吗?画面显得单薄无力,不耐看。

国画笔墨的“气”,即“气势连贯”和“气韵生动”凡是运用成功的,都是笔墨方法的谐调统一,即节奏韵律,这与西画的统调,音乐的曲调旋律是一个道理,各种不同的笔墨表现方法,就是各种不同的笔墨气功,每个画家都有各自的风格,也可以说有自己一套笔墨气功。笔墨气功有共性也有个性。一幅画多以一种笔墨方法为主调,至多再加上一、两种以上笔墨方法为辅助,才能做到“气”的连贯,谐调统一。否则在一幅画中,两种以上笔墨方法,主次不分或三足鼎立……势必形成几种笔墨方法互相冲撞或杂乱无章,尽管各部分笔墨也能运用力透纸背的气功,但纵观整个画面“气”不连贯,不能谐调统一和气韵生动。

古代和现代的名画家的作品气韵生动、气韵连贯的例子很多。唐代画家吴道子的人物画,采用“吴带当风”的线描方法;明代画家陈老莲人物画多采用“曹衣出水”的描法;五代董源的山水画则采用披麻皴;北宋范宽山水画采用雨点皴;郭熙、王诜多用云头皴;南宋李唐多用斧劈皴;马远、夏珪则用大斧劈皴法;元代倪云林采用折带皴;王蒙采用披麻皴或解索皴。他们都能师法造化,创造技法,各有面目,气势连贯统一,生动自然。清初画家石涛的山水则以披麻皴为主调,配合一、两种解索皴,折带皴为辅,亦能做到笔墨的气势连贯统一,元气淋漓、气韵生动。近代画家黄宾虹的山水画为之一变,强调整体感觉,擅用积墨、宿墨、笔墨气韵高度谐调统一,产生浑厚华滋的极高艺术效果。现代画家傅抱石的山水擅用羊毫散锋挥洒,笔墨豪放,一气呵成、气势磅礴;画家潘天寿则以勾、点、染为主,中锋用笔稳健凝练见长;李可染的山水则以墨色浑厚、用笔凝重见长,注意写生,气韵生动;石鲁则善用泼墨泼彩,大气磅礴。花鸟画家如明代徐谓,清初八大山人,扬州八怪的郑板桥、金农、李鱓、李方膺、华新罗、罗聘,清末虚谷、赵之谦、任伯年、吴昌硕都有很高的造诣,笔墨气功均有独到之处,能做到“胸有成竹”,一气呵成。白石老人的牡丹、残荷、虾、蟹、蛙、蝌蚪等均为一气呵成、一挥而就、也有一些是大写意花卉、用极工细的昆虫点缀,形成强烈对比,亦能相得益彰,气韵谐调统一;兼工带写的张其翼,擅用急速笔法点厾荷叶衬托工笔蓝色翠鸟,用万岁枯藤衬托工笔的白猿。我曾目睹他画荷花,运用全身气力,肩、臂、肘、腕皆动,手握毛笔,是在纸上旋转飞舞,一气呵成泼写出荷叶,再画工笔的鸟,工写相间,气势亦能统一。工笔花鸟画家如五代的黄筌、宋代赵佶、元代张中、明代林良、吕纪、现代于非闇等,在笔墨气韵上也是典范。写意人物画家如宋代梁楷、清代黄慎、现代叶浅矛、蒋兆和、黄胄、程十发、方增先等也都在笔墨气韵上有过硬的功夫。

(一)、画家对生活的熟悉,有敏锐的观察力,受生活的感动产生激情,也就是“灵感”。如五代画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》,描绘韩熙载夜宴的几组活动场面,人物刻画入微、气韵生动。宋代画家张择端的《清明上河图》,描绘汴京城乡繁华的场面,生气勃勃。周思聪的《周总理在邢台地震灾区》,生动感人的刻画敬爱的周总理关心人民群众,与人民同甘共苦,人民群众渴望周总理到来的动人景象。李可染、白雪石多次到漓江写生,他们的漓江山水元气淋漓,气韵生动。1980年10月在桂林我访问了程十发先生,问他中国画的韵律节奏如何体现,他没有直接回答我的提问,却说:“中国画最重要的是要画的生动,不论人物、山水、花鸟都要生动”。生动来源于生活感受和激情。明清有些山水画家走向下坡路,人们看了枯燥,没有生气,就是因为这些画家脱离了生活,临古成风,陈陈相因,走向公式化概念化,虽有一定的笔墨功夫,但不能气韵生动。

(二)、中国画的经营位置,也就是布局和构图,都和“气韵生动”有直接的关系,如“开合争让”、“宾主朝揖”、“纵横交错”、“虚实藏露”、“计白当黑”等规律,都是讲“气势”要连贯,“气韵”要生动为重要条件。中国画在构图中多采用散点透视,不受焦点透视的限制,这是“源于生活,高于生活”、“似与不似之间”的创作原则的运用。

(三)、中国画的“气”、“气韵生动”主要体现在笔墨的运用上,笔墨的指导思想是什么?李可染先生说:“可贵者胆,所要者魂”,笔墨的目的要达到“气韵生动。”关于“气韵生动”古人论述很多,如明代唐志契说:“盖气者:有笔气,有墨气,有色气,而又有气势,有气度,有气机,此间即谓之韵”。唐岱《绘事发微》中说:“凡物无气不生,……有气则有韵、无气则板呆矣,气韵由笔墨而生,或取圆浑而雄壮者,或取顺快而流畅者,用笔不痴不弱,是得笔之气也;用墨要浓淡相宜,干湿得当,不滞不枯,使石上苍润之气欲吐,是得墨之气也。不知此法,淡雅则枯涩,老健则重浊,细巧则怯弱矣,此皆不得气韵之病也。”有人说中国书画的笔墨运用也是一种气功,我是很赞同的,不过这种气功是书画家常期在艺术实践中严格训练出来的一种“力透纸背”的特殊气功。这与杂技演员的技巧表演运用气功,歌唱家发自丹田肺腹的气力产生的歌声,不是简单出自声带和口腔是一个道理。谢赫六法中“骨法用笔”列为第二条。书法、中国画以线造型为主,用笔要有气力,内含骨骼,如锥画沙,如折钗股,如屋漏痕。书法和中国画的运笔是运气产生的力起作用于毫端,用笔忌板(腕弱笔痴、平扁不圆)、刻(笔迹显露、妄生圭角)、结(行笔凝滞、不能流畅)、礭(用笔拘谨、状如雕切)。线条要刚柔相济,刚中有柔,如棉裹铁,勾、皴、擦、点、染都要凝重沉着而不板滞,灵活急速而不浮华松散无力,用笔还要有提按顿挫的转折变化,急徐相间有节奏。中国画用笔主要体现在“气”上,而运墨则体现在“韵”上,即“韵味”、“韵律”和“节奏”。中国画讲究墨分五色,即浓、淡、干、湿,焦,用墨要灵、活、清、明、厚,不能呆、滞、浊、晦、薄。用墨的成败对气韵生动关系极大。实际上笔与墨是分不开的,笔为墨骨,墨为笔魂,笔中有墨,墨中有笔,笔是通过墨来显示的,墨是通过笔来传达的。笔墨是中国画的特殊节奏韵律,特别是写意画更为突出,它不同于其他画种。我国古代和现代对笔墨的运用积累了丰富的经验,如人物画运笔有“曹衣出水”、“吴带当风”等十八描,山水画有披麻、折带、斧劈、荷叶、解索、乱柴等十六种皴法,用墨有积墨、破墨、泼墨、宿墨、泼彩、破彩等各种墨法。

一幅好的中国画很讲究笔墨的气势连贯,一气呵成。所谓一气呵成,也有两种情况:一种是挥毫时间较短的写意人物、花鸟或山水,画家利用几分钟或几个小时可以一鼓作气的将一幅画完成,这当然比较容易气势连贯,效果较好;但也有些鸿篇巨制的写意画或工笔画需要几天或几个月才能完成,是没有办法一气呵成的,但也要作到气势连贯,这是靠画家自己的笔墨气功的连贯性和一致性,同样可以显示出一气呵成的效果。

也有少数画家以为自己使用中国画的工具材料,毛笔和宣纸作画就是中国画了,他(她)们的用笔、用墨、用色、没有摆脱西画(油画、水彩)的方法、画花是用颜色摆上去,用墨也是摆上去,勾线很少变化,没有懂得“骨法用笔”的实质,不具备中国传统绘画的气功,即力透纸背,一气呵成的艺术效果。由于中国画工具材料的局限性,也达不到西画色彩丰富的长处,岂不是扬短(局限性)避长(传统笔墨气功)吗?画面显得单薄无力,不耐看。

国画笔墨的“气”,即“气势连贯”和“气韵生动”凡是运用成功的,都是笔墨方法的谐调统一,即节奏韵律,这与西画的统调,音乐的曲调旋律是一个道理,各种不同的笔墨表现方法,就是各种不同的笔墨气功,每个画家都有各自的风格,也可以说有自己一套笔墨气功。笔墨气功有共性也有个性。一幅画多以一种笔墨方法为主调,至多再加上一、两种以上笔墨方法为辅助,才能做到“气”的连贯,谐调统一。否则在一幅画中,两种以上笔墨方法,主次不分或三足鼎立……势必形成几种笔墨方法互相冲撞或杂乱无章,尽管各部分笔墨也能运用力透纸背的气功,但纵观整个画面“气”不连贯,不能谐调统一和气韵生动。

古代和现代的名画家的作品气韵生动、气韵连贯的例子很多。唐代画家吴道子的人物画,采用“吴带当风”的线描方法;明代画家陈老莲人物画多采用“曹衣出水”的描法;五代董源的山水画则采用披麻皴;北宋范宽山水画采用雨点皴;郭熙、王诜多用云头皴;南宋李唐多用斧劈皴;马远、夏珪则用大斧劈皴法;元代倪云林采用折带皴;王蒙采用披麻皴或解索皴。他们都能师法造化,创造技法,各有面目,气势连贯统一,生动自然。清初画家石涛的山水则以披麻皴为主调,配合一、两种解索皴,折带皴为辅,亦能做到笔墨的气势连贯统一,元气淋漓、气韵生动。近代画家黄宾虹的山水画为之一变,强调整体感觉,擅用积墨、宿墨、笔墨气韵高度谐调统一,产生浑厚华滋的极高艺术效果。现代画家傅抱石的山水擅用羊毫散锋挥洒,笔墨豪放,一气呵成、气势磅礴;画家潘天寿则以勾、点、染为主,中锋用笔稳健凝练见长;李可染的山水则以墨色浑厚、用笔凝重见长,注意写生,气韵生动;石鲁则善用泼墨泼彩,大气磅礴。花鸟画家如明代徐谓,清初八大山人,扬州八怪的郑板桥、金农、李鱓、李方膺、华新罗、罗聘,清末虚谷、赵之谦、任伯年、吴昌硕都有很高的造诣,笔墨气功均有独到之处,能做到“胸有成竹”,一气呵成。白石老人的牡丹、残荷、虾、蟹、蛙、蝌蚪等均为一气呵成、一挥而就、也有一些是大写意花卉、用极工细的昆虫点缀,形成强烈对比,亦能相得益彰,气韵谐调统一;兼工带写的张其翼,擅用急速笔法点厾荷叶衬托工笔蓝色翠鸟,用万岁枯藤衬托工笔的白猿。我曾目睹他画荷花,运用全身气力,肩、臂、肘、腕皆动,手握毛笔,是在纸上旋转飞舞,一气呵成泼写出荷叶,再画工笔的鸟,工写相间,气势亦能统一。工笔花鸟画家如五代的黄筌、宋代赵佶、元代张中、明代林良、吕纪、现代于非闇等,在笔墨气韵上也是典范。写意人物画家如宋代梁楷、清代黄慎、现代叶浅矛、蒋兆和、黄胄、程十发、方增先等也都在笔墨气韵上有过硬的功夫。